衝撃の美しさ!『青銅器館(坂本コレクション)』@奈良博

奈良国立博物館の一角にある『青銅器館(坂本コレクション)』という展示室が、現在無料で公開されています。古美術商・坂本五郎氏から寄贈された、中国古代の青銅器380余点の一部を展示しているのですが、これがすごい!古いものは、紀元前17世紀ごろ!過剰なまでの装飾や文様が美しく、歴史の知識がなくても十分に楽しめます。とにかくかっこいい!感動しました!

「なら仏像館」閉館のため無料開放中

奈良公園にある『奈良国立博物館』(Wikipedia)。恒例の「正倉院展」など、充実した展示内容を誇る国立博物館です。

その一角に、『青銅器館(坂本コレクション)』という展示室があることを、ご存知でしょうか?

青銅器館は、古美術商を営んでいた「坂本五郎氏」より寄贈された、中国古代の青銅器380余点の一部を常設展示しています。

旧本館である「なら仏像館」に隣接しており、ここの拝観料金に含まれる形になっています。なら仏像館は大規模な改修工事のため閉館中(2016年3月まで予定)のため、拝観を中止していますが、青銅器館は無料で入場できるのです!

奈良国立博物館の旧本館「なら仏像館」(2016年春まで休館中)の南側にある『青銅器館(坂本コレクション)』。普段はなら仏像館の入場料金に含まれますが、現在は無料で入館できます

観覧無料を告げるチラシ。私は古代中国の歴史についてはほぼ知識はありませんので、「中国・商(殷)時代~漢時代までの青銅器の逸品を展示」というフレーズがいまいちピンと来ていませんでしたが、すごいことなんですよ!

古さも格別。造形も見事。古代中国はすごい!

「坂本コレクション」とは、以下のような来歴となるそうです。

坂本氏は古美術商店「不言堂(ふげんどう)」の初代社長で、古美術品の蒐集家として著名です。この寄贈品は、同氏が情熱を傾け、半生を賭けて集められたもので、中国の商(しょう)(殷(いん))時代から漢時代(B.C.17~A.D.3世紀)までの青銅製容器や楽器が主体を占め、武器や車馬具、農工具、文具類なども含まれます。 中国の青銅器時代は紀元前2,000年ごろに始まり、夏(か)、商、周(しゅう)の三代を経て、紀元前3世紀(戦国時代後期)まで続きます。商・周時代の青銅容器は彝器(いき)とよばれ、世界の青銅器文化の中で最も発達したものと評価されています。

正直なところ、この説明を読んでも実際に拝見しても、理解したとはとてもいいがたいですが、本当に面白かったです。造形も見事ですし、古さもすごいんです!

紀元前17世紀ごろのものが、ほとんど風化も劣化もせずに展示してあるなんて、本当に信じられません!日本では、紀元前3世紀ごろまでは縄文時代に分類されますから、それよりもはるか昔に、精密な青銅器を作る技術があったんですね。

また、古いばかりではなく、どの青銅器もとても美しい文様があり、これが見事です。

日本で出土した土偶や埴輪、火焔式土器など、古代のものらしい模様がほどこされていて、呪術的な美しさを感じたりしますが、それと同様の魅力を感じます。素材は土ではなく青銅(銅と錫の合金)ですから、文様もはっきりと残りやすいんでしょう。

私には詳しく説明できる知識はありませんので、とりあえず図録から何点か画像を引用させていただいて、「すごい!かっこいい!」という感動だけお伝えしたいと思います(笑)

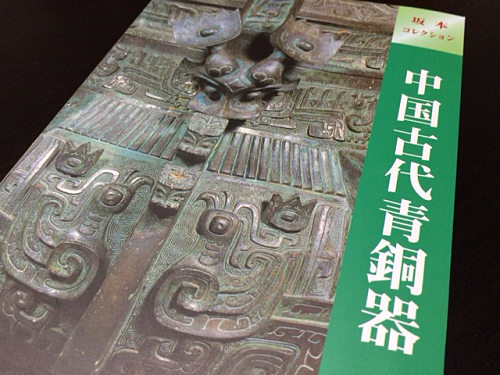

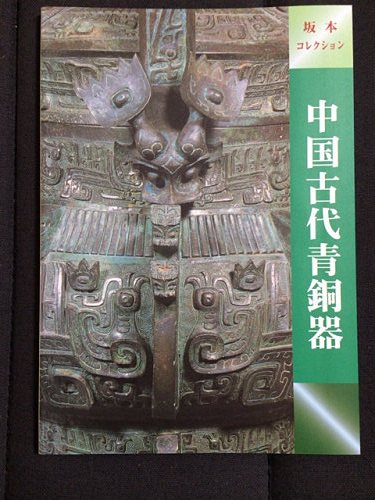

奈良博のミュージアムショップで販売している小冊子「坂本コレクション 中国古代青銅器」。お値段800円の、手頃なサイズと価格帯の冊子です(ページ数が多くて大判の図録もありますがお高いです)。表紙からすごい!青銅器館の作品は撮影不可ですので、以下の画像はこちらから引用させていただきました

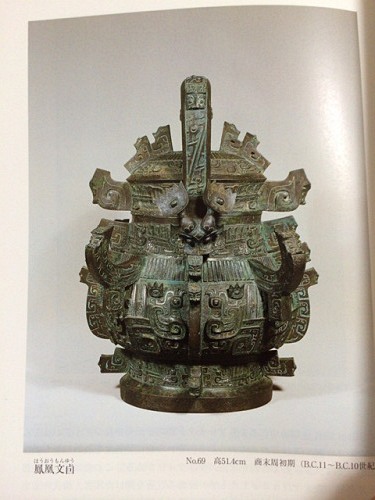

表紙にもなっている「鳳凰文ユウ」は、入館すると真正面に展示されていて、ぐるりと全方向から観られます!商末周初期(B.C.11~B.C.10世紀)のものだとか。簡単にいうと「過剰な装飾を施した、ふたと取っ手付きの壺」のようなものですが、このゴテゴテした感じがたまりませんね。ハウルの動く城に出てくるお城のよう。

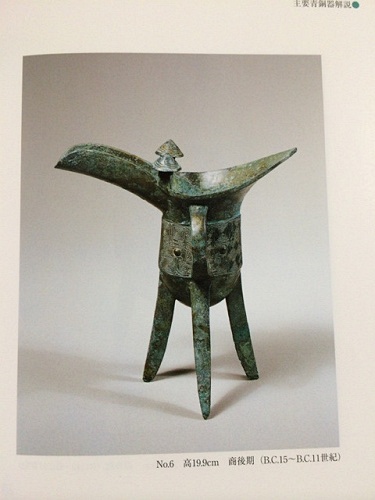

酒を温めるための器「爵(しゃく)」の一種。商後期(B.C.15~B.C.11世紀)のものだとか。胴の部分に入れられた細かい文様も見事です。三本足の器にはいろんなバリエーションがあって、見比べるだけで面白かったです

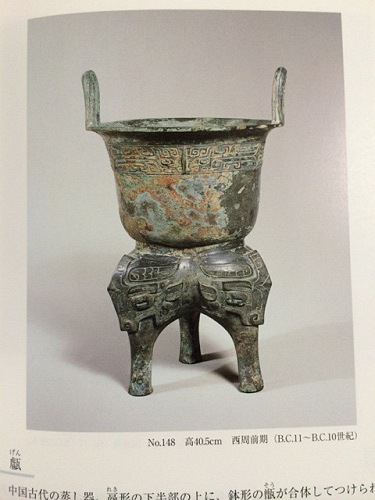

中国古代の蒸し器「ゲン」の一種で、西周前期(B.C.11~B.C.10世紀)のもの。足の部分は象のようにも見えますが、水牛の角をデザインしてあるようです。上下2つのパーツを接合するのも簡単ではないと思いますし、デザインも絶妙ですね。足が艶かしい曲線となっているものも多く観られます

現代でも見かける形の「扁壺(へんこ)」。グッと新しくなって、戦国~漢代(B.C.3~A.D.1世紀)のもの。表面に刻文で山や獣がびっしりと描かれています。少しだけ時代が下ると文様のないシンプルなものが増えるそうですが、古代的な美しさがありますね

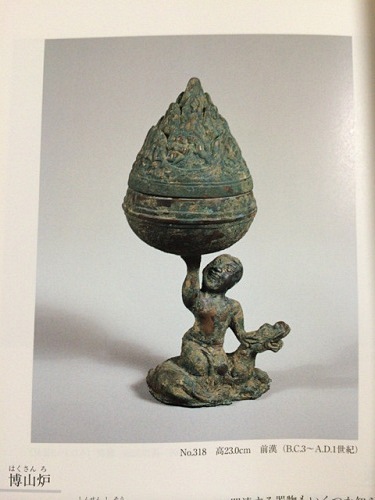

中でお香を炊く「博山炉(はくさんろ)」。前漢時代(B.C.3~A.D.1世紀)のもの。神仙思想に基づき、世界の中心にそびえるとされた崑崙山を模したもの。香を炊くと山から煙が立つんですね。現代のデザインに繋がる作品でしょう

まるでアート!古代の美が堪能できます

青銅器館は2階建てで、こうした古代中国の青銅器がずらりと並びます。じっくりと1時間近くかけて拝見しました(普通は30分もあれば十分だと思います)。

「奈良で古代中国の青銅器が観られる」というと、ちょっとイメージが湧きづらいものです。

私たちは奈良博の年間パスポートを毎年購入していますので、なら仏像館も青銅器館もいつでも入館できます。しかし、どうしても好きな仏像の展示に時間を目一杯使ってしまうため、青銅器館にはほとんど足を踏み入れたことすらありませんでした。

この日は時間に余裕があったため、久々に入館してみたのですが、衝撃的でした!

個人的な話ですが、私は最近になって土偶や埴輪など、古代の美しさに気づいたばかりです。シンプルな文様が連続するさまなど、プリミティブな魅力があって引き込まれます。歴史のことは分からなくても、アート作品として観るだけで楽しめるんですよね。

それと同じような楽しさが、青銅器館の展示品にはあります。

祭器や礼器として用いられたものも多いのか、形・文様・装飾など、どれもが過剰で、それが美しいですし、かっこいいんですよね。真っ当な鑑賞法ではないかもしれませんが、何度も「かっこいい!」と言ってしまう、素晴らしい展示でした。

歴史や美術に興味がある方は、入館無料の今のうちにぜひ観に行ってみてください!

<オマケ>冬の鹿たち

■奈良国立博物館

HP: http://www.narahaku.go.jp

住所: 奈良県奈良市登大路町50番地

電話: 050-5542-8600(NTTハローダイヤル)

休館日: 月曜日(休日の場合は翌日休み)

開館時間: 9:30 - 17:00

駐車場: 周辺の有料駐車場を利用

アクセス: JR・近鉄「奈良駅」から、市内循環バス外回り(2番)「氷室神社・国立博物館」バス停下車すぐ(近鉄奈良駅から徒歩約15分)

■奈良国立博物館 青銅器館(坂本コレクション)

HP: http://www.narahaku.go.jp/exhibition/sakamoto.html

※「青銅器館」は、通常は「なら仏像館」の拝観料を支払えば拝見できます。しかし、なら仏像館は改修工事のため閉館中(2016年3月まで予定)のため、現在、青銅器館は無料で入場できます

■関連する記事