三重塔が見下ろせるんです!『岩船寺』

『浄瑠璃寺』へ行った流れで、次はもちろん『岩船寺(がんせんじ)』にも立ち寄りました。本来なら、この間は当尾の里の石仏見物しながら歩いて移動すればいいのですが、この日は時間が無かったので大人しく車で移動しました。

当尾の里らしく石仏がたくさん!

今ではかなり規模も小さくなって、悪い言い方をすると「浄瑠璃寺のついでに・・・」という印象すらある岩船寺ですが、729年の創建で、全盛期には「四域十六町の広大な境内に三十九の坊舎」があったというほどの大寺院でした。しかし、1221年の大乱「承久の変」によって大半が焼失、その後、荒廃していったのだそうです。

岩船寺は寺伝によると天平元年(729年)に聖武天皇の発願により行基が建立したと伝わる。その後、平安時代初期の大同元年(806年)に空海(弘法大師)の甥・智泉(ちせん)が入り、伝法灌頂(密教の儀式)の道場として報恩院を建立した。弘仁4年(813年)には嵯峨天皇が皇子誕生を祈念して後の仁明天皇を授かったので、嵯峨天皇の皇后が伽藍を整え、岩船寺と称するようになったという。以上はあくまでも寺伝であり、中世以降の火災で古記録が失われているため、草創の正確な時期や事情ははっきりしていない。なお、本尊の阿弥陀如来坐像は坐高2.8メートルを超える大作であり、像内に天慶9年(946年)の銘記があることから、遅くとも10世紀半ばには岩船寺はかなりの規模の寺院であったと推定される。承久3年(1221年)の承久の変の兵火により建物のほとんどを焼失するが、室町時代に三重塔などが再建される。江戸時代には興福寺の末寺であった。

Wikipedia「岩船寺」より引用

境内には、当尾の里らしく、様々な石仏や石造物が見られます。その由来も分かっていないものなども含めて、重要文化財クラスのものが揃っていますので、ぜひ忘れずに見ておきたいですね。

京都府木津川市にある『岩船寺(がんせんじ)』。浄瑠璃寺から程近く、石仏が多い「当尾の里」に位置しています

鎌倉時代の作、眼病に霊験新たかな「石室不動明王立像(重文)」。日差しの加減で見づらいですが、ちゃんとお不動さんが彫ってあります。石仏が多い当尾の里らしいですね

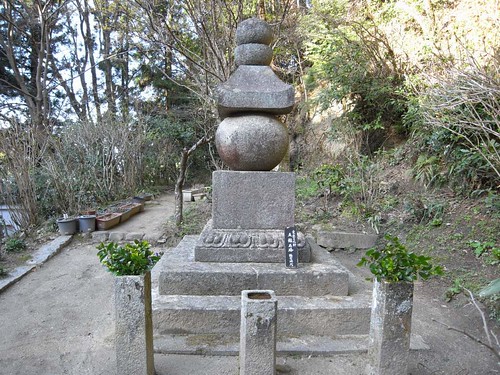

こちらも鎌倉時代作の「五輪塔(重文)」。その由来などは不明だということです

手前が鎌倉時代の「十三重石塔(重文)」で、妙空僧正の造立と伝えられているそうです。奥に見える三重塔とのコントラストがいいですね

4頭身?悪い象?個性派が揃ってます

岩船寺の本堂は、1987年に再建された、まだ比較的新しいもの。建物自体はそれほど面白いものではありません。ご本尊は平安時代作の「阿弥陀如来坐像(重文)」で、その周囲を鎌倉時代の「四天王立像」が守ります。仏像としてはかなりオーソドックスなものですので、あまり面白味というものはありません。しかし、四天王像がすぐ目の前というくらいの近さまで寄れるため、じっくりと見るにはいいかもしれません。

岩船寺でオススメなのは、回廊部分になっているご本尊の後ろ側に祀ってある仏像たちですね。

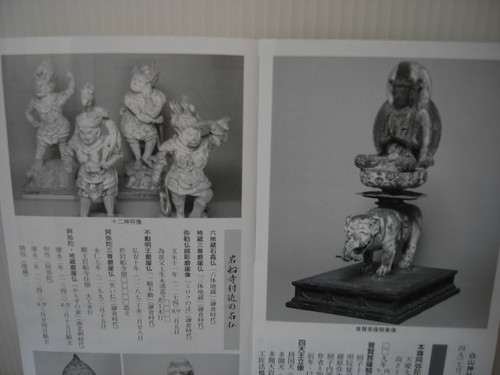

・普賢菩薩騎象像(平安時代・重文) 象に乗っているのは普賢菩薩さんの定番ですが、ここの象さんはなかなか味のある・・・というか、かなり悪そうな顔をしてます(笑)。あまりにも存在感がありすぎるため、どうしても普賢菩薩さんの方に目が向かず、ずっと象さんの顔を見つめてしまうくらいの目立ち方ですね。

・十二神将像(室町時代) 以前から十二神将好きな私ですが、コチラの十二神将さんたちは、何と「4頭身」ほどのスーパーデフォルメ版!必死で怒った顔をしていても、どこかキュートなんですよね。私は見た瞬間に「ハイスクール奇面組」を思い出してしまったくらいです。毛の逆立ちぐあいが似てるんですよ(笑)

なかなか個性派が揃ってますので、仏像好きな方はぜひどうぞ!

岩船寺の本堂。兵火による焼失などもあり、今の建物は1987年に再建されたもの。ご本尊は、平安時代作の「阿弥陀如来坐像(重文)」です

境内にある池は「阿宇池」。これを中心に本堂や三重塔が建っています。小さなお寺ですが、なかなか簡素でいい雰囲気です

岩船寺のパンフレットより。向かって右手が平安時代の「普賢菩薩騎象像(重文)」。左手が室町時代の「十二神将像」。どちらもなかなか個性の強い、いい仏像さんでした!

三重塔を間近に見下ろせるなんて!

阿宇池を挟んで、本堂と向かい合う形となるのが「三重塔(重文)」です。729年の創建ですが、こちらも承久の乱によって焼失、現在のものは2003年に大改修を行ったものですから、古びた感じは全くしません。朱色が鮮やか過ぎて、どちらかというとそれほど好みではないタイプなんですが・・・、山あいにヒッソリと建っている感じがいいんですよね。

また、この三重塔の裏手は小さな丘になっていて、塔を少し高い位置から見下ろすことができます。このアングルが斬新でかなり長い時間楽しめるんです。二層目と同じ高さに立って見るなんて機会は、他ではそれほど無いでしょうし、水煙も組木もかなり間近に見ることができます。お寺で観光しているというよりも、まるで博物館か何かで見学しているような気分になります。

この三重塔の見どころは、垂木を支えている「天邪鬼(重文)」でしょう。ユーモラスな木彫りの像ですが、塔にこんなものがあるのは確かに珍しいんでしょうね。裏の丘から眺めると、かなり近くに見えますので、ぜひじっくりとその表情を見てみてください。

岩船寺のシンボル「三重塔(重文)」。729年、聖武天皇の命で創建されたもので、1221年の承久の乱によって焼失。現在のものは2003年に大修理を行ったもので、まだ新しい感じがします

改めてじっくりと見ると、細部まで本当にキレイな塔です。山間にひっそりと建っている姿もいいんですよね。アジサイが多く植わっているお寺ですので、花の季節になるときれいでしょう

三重塔の垂木を支えているのが「天邪鬼(あまのじゃく)」。ユーモラスな表情をした木彫りの像ですが、これも重要文化財です。ちょっとした遊び心だったのかもしれません

岩船寺といえば「石焼きいも」!

その他、岩船寺といえば忘れてはいけないのが「石焼きいも」でしょう。岩船寺門前の名物のような存在で、以前に私たちも食べたのですが、かなり美味しかったです。この時期は観光客も少ないため週末のみの営業としているそうで、残念ながらこの日は食べることが出来ませんでした。

それよりも残念だったのが、福田屋さんのおばちゃんと話をしていて、相方とは普通に話していたのですが、私が「ナツも営業しているんですか?」と聞いたところ、明らかにキョトンとした顔に・・・。どうやら「ナツ(夏)」の部分が標準語イントネーションだったため、全く通じていなかったみたいなんです・・・。久々に言葉の違いを実感させられましたね~(ちなみに、石焼きいもの営業は「紫陽花の季節まで」だそうです)。

本当に美味しい焼いもですので、機会があったらぜひどうぞ!

向かって左手が「白山神社本殿(重文)」、右手が「春日神社社殿」。岩船寺の裏山にあります。全部でこれだけの、ほんの小さなお社です

手前が白山神社本殿。あらためてみると、なかなかキレイなものですね

岩船寺の門前にある福田屋さん。ここはとにかく「石焼きいも」が有名で、以前食べた時にはかなり感動しました。しかし、この時期は週末のみの営業にしているのだそうです。ちなみに、駐車料金は100円でした

岩船寺でいただいたご朱印です

※マウスの乗せると「i」のマークが現れます。それをクリックするとコメントが表示されます。

■画像の一覧は【Flickr】でどうぞ。

■岩船寺

住所: 京都府木津川市加茂町岩船上ノ門43

電話: 0774-76-3390

宗派: 真言律宗

本尊: 阿弥陀如来像(重要文化財)

創建: 729年

開基: 行基

拝観料: 300円

拝観時間: 8:30 - 17:00(12月~2月 9:00 - 16:00)

駐車場: 有料駐車場あり

アクセス: JR大和路線「加茂駅」から、奈良交通バス「岩船寺」下車。JR大和路線「奈良駅」・近鉄「奈良駅」から、奈良交通バス「岩船寺口」下車(徒歩25分)。

※「関西花の寺二十五霊場」の15番

※なお、所在地は京都府になりますが、奈良市内からの方が近いような場所にありますので、奈良のお寺として分類してあります

※浄瑠璃寺・岩船寺の情報なら、『週刊 原寸大 日本の仏像(8)「浄瑠璃寺 吉祥天と九体阿弥陀」』がオススメです。「580円」とお安いので、売り切れてしまう前にお近くの書店で探してみてください