本堂内の300個の灯篭が美しい『西大寺』@奈良

南都七大寺の一つでありながら、個人的にこれまで一度も行ったことの無かった『西大寺』へ行ってみました。今となっては、決して大寺と言える規模ではありませんが、仏像にしろお堂にしろ、さすがに見どころは多く、十分に楽しめるお寺でした。

「東の東大寺、西の西大寺」でしたが・・・

『西大寺』は、764年、女帝の称徳天皇が「藤原仲麻呂の乱」平定と、平和祈願のために発願したお寺です。翌年から造営が始まりましたが、戦勝祈願が最大の目的であったためか、本堂や金堂などよりも先に、四天王像を祀る「四王堂」が先に建立されたという、やや珍しい歴史を持ちます。

8世紀ごろには、約48ヘクタールの広大な敷地に100を超えるお堂が立ち並び、東の東大寺に匹敵する威容を誇りましたが、度重なる災害などのため、次第に衰退。その後、鎌倉時代の名僧「叡尊上人」が中興の祖となり、密教と律宗の根本道場として整備されました。

しかし、室町時代の大火災でほぼ全ての伽藍を焼失し、現在の建築物などはほぼ全てが江戸以降のものとなっています。

また、現在では、直径30cmもある巨大な茶碗でお茶を点てる「大茶盛」の儀式が有名となり、数多くの観光客を集めています。

幼稚園児の声が響くお寺です

西大寺は奈良市内の、その名も「西大寺駅」から近い位置にあります。私はこの近辺に行くのも初めてのことだったので、全く知らなかったのですが、古い寺内町の区画が残されているためか、本当に道が狭くて分かりにくいんですよね。西大寺には専用駐車場もありますが、車で行かれる方は迷わないようにご注意ください。

この日は、平日の午後にお邪魔したため、観光客の姿よりも、境内の中にある「西大寺幼稚園」と「西大寺保育園」へお迎えにきたお母さんたちの姿の方が多かったですね。時間帯によっては、子供たちの叫び声で、奈良っぽい風情も何も無くなってしまいますので、気になる方は参拝時間にもお気をつけください。

ちなみに、本堂の前では、これから帰宅する可愛らしい園児たちが、仏様に向かって手を合わせて帰りのご挨拶をしている姿なども見られましたので、あえてこの時間帯に行ってみるのもいいかもしれませんね(笑)

南都七大寺の一つ『西大寺』。近鉄「西大寺駅」のすぐ近くです。写真は「東門」ですが、この一帯はとにかく道が細いので、車で移動される方は注意が必要です。この道も、車2台がすれ違えない狭さでした

西大寺の東門にかかっている垂れ幕。黄色と茶色の渋い色合いといい、キリのご紋といい、渋くていいですね

8世紀ごろには、約48ヘクタールの土地に100を超えるお堂が立ち並んだ、東大寺に匹敵する大寺院でしたが、現在はそのスケールは失われています。しかし、今なお大寺院であることには変わりありません

西大寺で最初に建てられた「四王堂」

西大寺の駐車場から外を道路へ出て、西大寺駅に近い「東門」から入ってみると、真っ先に見えてくるのが「四王堂」です。コチラは西大寺で最初に建てられたお堂で、現在のものは1674年の再建。簡素な作りですが、格子戸の連続がとても美しいお堂でした。

ご本尊は、丈六以上(6m38cm)の大きさの「十一面観音立像(重文)」。右手に錫杖(しゃくじょう)を、左手に花瓶を持つ、長谷寺式の観音像で、大きさといい姿といい、長谷寺のご本尊の雰囲気に似ていました。

さらに、ご本尊の周囲を守る「四天王像(重文)」は、16世紀以降に再建されたもの。増長天の足の下に踏まれている邪鬼(有名な邪鬼ですね)だけが、天平時代のままなんだとか。とぼけた表情が魅力ですが、他が焼け落ちてしまったにもかかわらず、この邪鬼だけが残るなんて、かなり悪運が強いんでしょう。

ここの四天王像は銅製の像ですが、多聞天像だけは左ひざの下半分以外は木像なのだそうです。元は木像だったのか、逆に銅像だったのかは分かりませんが、素人の私がジックリと見たところで、その違いはほとんど分かりません。見事な腕前ですね。

西大寺「四王堂」。746年、称徳天皇の勅願によって建立された西大寺ですが、その翌年、最も早くこの四王堂が建てられました。ご本尊を祀る金堂などよりも先に四天王像が作られたというのですから、かなり珍しいパターンですね

現在の四王堂は、1674年の再建で、かなり簡素な作り。ご本尊は、巨大な長谷寺式の「十一面観音立像(重文)」で、その脇を「四天王像(重文)」が守っています

四王堂前からの境内の眺め。正面に見えるのは「愛染堂」。かなり広々として見えますが、拝観できるお堂は3箇所です

西大寺の宝物を展示している「聚宝館」前。拝観料金に含まれているはずなんですが、この日は何故か閉まっていたようで、中に入れませんでした。お願いすれば開けてくれたのか?

西大寺の手水舎。お寺の規模やネームバリューから考えると、素っ気無いほどシンプルな作りです

西大寺の手水舎のドラゴン。撫でられすぎたためか、頭頂部がカッパみたいになってます!

手水舎にぶら下げてあった、西大寺オリジナルの干支手ぬぐい。多分、毎年作られているのだと思いますが、本堂で販売されてました

とにかく幻想的!灯篭に囲まれる「本堂」

西大寺の「本堂(重文)」は、18世紀末ごろに再建されたもの。その時代のものにしては簡素ですが、目立たないところにも細かな細工があり、かなり落ち着けるお堂です。

こちらのご本尊は「釈迦如来立像(重文)」。1249年作の、いわゆる「清凉寺式釈迦如来像(衣装のドレープが細かいもの)」の代表的なもので、京都・清涼寺のものを模刻したものです。

室生寺の本堂にも、細かいひだのある薬師如来像がありましたが、あちらは「漣波式衣文(れんばしきえもん)」という、また別の様式のようです。いずれにしても、あまりに細かくて、やや違和感すら覚えるような、不思議な衣装ですね。

さらに、とっても凛々しいお顔の「文殊菩薩騎獅像」などもあり、それなりに見ごたえがあります。また、灰谷健次郎の小説のモデルになったという「善財童子」もいらっしゃいました。

しかし、何よりも素晴しいのは、本堂の内陣を取り囲むように、電気で点灯する灯篭がズラリと並べられていて、その光景がとにかく幻想的で美しいんです!

もちろん、堂内は撮影禁止のため画像は掲載できませんが、JR東海が制作しているキャンペーンサイト「うまし うるわし 奈良」の中の、「「西大寺編」でCMが公開されています。その雰囲気は十分に伝わると思いますので、ぜひご覧ください。

決してコマーシャル撮影用に設置したのではなく、普段からこの光景が見られるのですから嬉しいですね!

(ちなみに、この灯篭は一基200万円だそうです!それが全部で300個もあるというのですから・・・、色んな意味でスゴイですね!)

西大寺「本堂(重文)」。18世紀末ごろに再建されたものです。土壁を施さない「総板壁」が特徴。かなりシンプルなお堂ですが、連子窓などの和様が取り入れられていて、趣があります

本堂の木鼻部分は象の彫り物に。全体的に簡素な本堂ですが、18世紀末ごろにもなると、細かい細工がたくさん見られます

格子戸の姿など、何でもないようなところにも落ち着きを感じます。お堂の中に入ってみると、電気式の灯籠が沢山並んでいて、これがまたカッコイイんですよ!ぜひ一度ご覧ください!

秘仏「愛染明王像」はまた次の機会に

そして、本堂の右手にあるのが、鎌倉時代作の秘仏「愛染明王像(重文)」が祀られている「愛染堂」です。正直なところ、建物自体はそれほど面白いものではありませんし、この日は開扉日(年2回あります)でもなかったため、お前立ちを拝見してきただけでした。

しかし、このご本尊は、小像ながらも愛染明王像の代表作とされているものですので、また機会を見つけて、行ってみたいと思います。

本堂の脇にある「愛染堂」。京都の近衛政所御所を1762年に移築したもの。ご本尊の「愛染明王坐像(重文)」は、小仏ながら有名な作品ですが、残念ながら秘仏。秋と冬の2回の開扉日以外は、お前立ちを拝見することになります

過去の栄華に思いを馳せてください

本堂と愛染堂の前には、「東塔跡」の基壇が残されており、西大寺の過去の威容をうかがわせます。その他は、大茶盛の会場となる「光明殿」や、不思議なほど緑色の観音像などもありますが、それほど見るべきところはありません。

現在では中規模のお寺となっている西大寺ですが、さすがに仏像に関しては見どころが多く、なかなか楽しめました。南都七大寺の一つとして栄華を極めた時代を思い浮かべながら、境内を散策してみてください。

西大寺境内の一枚。向かって左手が愛染堂、奥が本堂。その手前には「東塔跡」があります。何度も焼失・再建を繰り返してきているだけに、ちょっと変わった配置になっています

境内を別角度から。奈良時代には東西の両塔が並び立っていたのですが焼失。東塔は再建されるも1502年に再び焼失。いつかここに立派な塔が再建される日は来るんでしょうか?

西大寺「鐘楼」。それなりに手の込んだ作りで、組物をジッと見ているだけでも、眩暈がしてきそうです!

愛染堂の脇にある「光明殿」。西大寺の恒例行事となった「大茶盛式」(年3回行われます)は、ここを会場として開催されるのだそうです。ちなみにあの巨大な茶碗は本堂に展示がありました

「平和観音像」と名付けられた、真緑色の観音様。何故この色彩になってしまったんでしょうか?

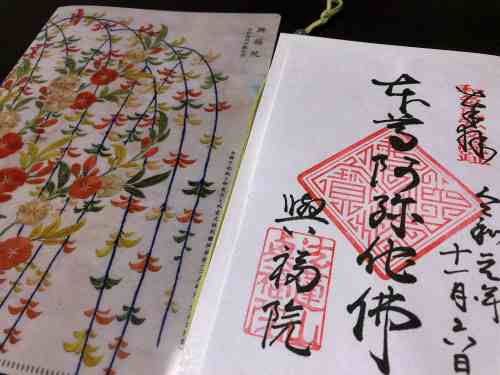

西大寺でいただいたご朱印です。力強くていいですね!

■西大寺

HP: http://www.naranet.co.jp/saidaiji/

住所: 奈良県奈良市西大寺芝町1-1-5

電話: 0742-45-4700

宗派: 真言律宗 総本山

本尊: 釈迦如来立像(重要文化財)

創建: 765年

開基: 称徳天皇(勅願)

拝観料: 境内無料、4ヶ所共通拝観券@800円(本堂・愛染堂・四王堂・聚宝館。それぞれ個別での拝観も可))

拝観時間: 10月-5月 8:30-16:30(6月-9月は17:30まで)(各お堂によって違います)

駐車場: 1時間300円(参拝者は2時間まで追加料金不要)

アクセス: 近鉄西大寺駅下車、徒歩3分