素晴らしい秋季特別展「黒塚古墳のすべて」&「地下の正倉院展」

この秋、注目していた2つの企画展を拝見してきました。

●天理市・黒塚古墳から出土した三角縁神獣鏡33面などがずらりと展示された「黒塚古墳のすべて」@橿原考古学研究所附属博物館

●「平城宮跡出土木簡」として国宝に指定された、貴重な木簡がまとめて見られる「地下の正倉院展」@平城宮跡資料館

どちらも素晴らしかったです!簡単にご紹介しておきます。

三角縁神獣鏡がずらり!「黒塚古墳のすべて」@橿考研附属博物館

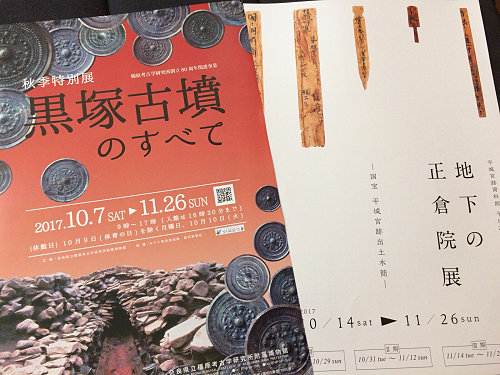

「奈良県立橿原考古学研究所附属博物館」で開催中の『秋季特別展「黒塚古墳のすべて」』(2017年10月7日~11月26日)。

今年は、黒塚古墳の発掘20周年であり、橿原考古学研究所の創立80周年関連事業とも位置づけられているだけに、とっても豪華な内容でした。

今回の特別展では、発掘20年を迎える黒塚古墳について、鏡をはじめとする出土資料を一堂に展示し、その全貌を紹介します。 同時に、オオヤマト古墳群の大型前方後円墳や、比較対象として重要な他地域の古墳出土資料もあわせて展示することで、黒塚古墳の特質を浮き彫りにします。

案内文より

黒塚古墳といえば、被葬者を取り囲むように埋葬された、33面もの鏡「三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)」が出土したことで知られていますが、同時に埋葬された「画文帯神獣鏡(がもんたいしんじゅうきょう)」とそろって、会場ではすべてがずらりと展示されています。圧巻でした!

正直なところ、どの鏡も似ているので、個々の特徴まではよくわかりませんが、霊獣が描かれていたり、神仙思想の仙人らしき人物が描かれていたりと、それぞれの個性は理解できました。

同時に黒塚古墳から出土した武具なども展示されていて、「これがまとめて出土したら、そりゃ大騒ぎになるよな!」というのは、リアルに体感できました(笑)

また、同じオオヤマト古墳群、または他地域の古墳から出土した鏡などを見られたのも面白かったです。下池山古墳の大きな「内行花文鏡」、大阪・紫金山古墳の「方格規矩四神鏡」などはとても美しいものですし、佐味田宝塚古墳、新山古墳、ホケノ山古墳などから出土した鏡類も展示されていて、見応えがありました!

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館で開催中の『秋季特別展「黒塚古墳のすべて」』のチラシ。天理市・黒塚古墳に行くと、複製された埋葬施設と鏡が見られますが、本物がまとめて見られる貴重な機会です!

図録より。実際のところ、生で見てもそれほど大きな違いはわかりづらいのですが、他地域で出土したものと見比べられるのが楽しかったです

天理市の前方後方墳・下池山古墳の「内行花文鏡」のページ。この鏡、直径37.6cmもあって、かなりの迫力でした!文様も美しいですね。会場ではさまざまなタイプの鏡が見られます

特別展は撮影禁止ですが、常設展はほぼ撮影可能です(※一部に撮影禁止のものもあります)。整然と並ぶ土器・銅器・ジオラマなど

古代の鏡は、常設展でもいろいろと見られます。美しい!

大きな土偶たちも。鹿・馬・人。

斑鳩町・藤ノ木古墳から出土した馬具類なども、さらっと本物が展示されています。毎回さりげなさに驚きます(笑)

■秋季特別展「黒塚古墳のすべて」

HP: http://www.kashikoken.jp/museum/top.html

会場: 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

会期: 2017年10月7日(土)~11月26日(日)

休館日: 月曜

開館時間: 9:00~17:00

観覧料: 大人 800円、大学生・高校生 450円、中学生・小学生 300円

※11月18日・19日(土日)は、「関西文化の日」のため入館無料です!

国宝がずらり!「地下の正倉院展」@平城宮跡資料館

「奈良文化財研究所 平城宮跡資料館」で開催中の『秋季特別展「地下の正倉院展 ─国宝 平城宮跡出土木簡─」』(2017年10月14日~11月26日)。

奈良国立博物館で開催される「正倉院展」の時期に合わせて、毎年開催されていますが、昨年9月にこれらの木簡が国宝に指定されたため、より注目度は高まったといえるでしょう!

平城宮跡出土の木簡はこれまで、計4件、2875点が重要文化財指定を受けてきました。そして去る9月15日、これら重要文化財を統合しつつ、新たに309点の木簡を加えた計3184点の木簡が、「平城宮跡出土木簡」として国宝に指定されました。木簡としては初の国宝指定となります。

このことを記念し今年度は、国宝指定の答申を受けた木簡の実物を出展する特別展を開催します。平城宮跡の発掘調査最大の成果の一つでもある「平城宮跡出土木簡」を、多くの方にご覧いただければと思います。

案内文より

平城宮跡は、都があった70数年間の後、大部分が田畑となったため、その地下には千年以上も木簡が良好な状態で遺りました。遠い都人たちの生活ぶりを教えてくれる一級の資料となるため「地下の正倉院」と呼ばれてきました。

今回は、その発掘調査の歴史を示すかのように、代表的なエリアごとの木簡が展示されています。それぞれエポックとなった木簡たちですね。

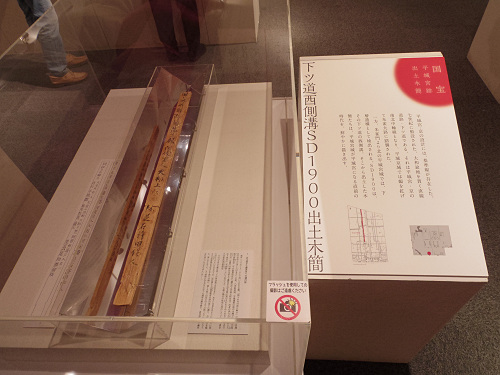

●平城宮になる直前の「下ツ道西側溝SD1900出土木簡」

●排水路に年代順に堆積した「内裏東大溝SD2700出土木簡」

●平城宮跡で最初に発見された「大膳職推定地出土木簡」

●約1800もの木簡が出土した「内裏北外郭官衙出土木簡」

●古代の酒造りの様子が伝わる「造酒司出土木簡」

●「内膳司推定地出土木簡」「土坑SK1979出土木簡」など

平城宮跡資料館の秋季特別展「地下の正倉院展 ─国宝 平城宮跡出土木簡─」。渋くて楽しい展示内容で、しかも入館料などは一切不要です。さらに、展示内容にかんする豪華な冊子も配布されていて、帰ってから復習するのも楽しいです!

会場の様子。今年はシンプルな内装で、壁面にはそれぞれのエリアの発掘当時の写真などが展示されています。平城宮跡の発掘調査は60年近くも続いているそうですから、その歴史をざっと振り返ることができる貴重な機会です

私たちは2期の展示を拝見しました。その一部を簡単にご紹介します。こちらは「下ツ道西側溝SD1900出土木簡」から、近江国から藤原京への通行証。過所(パスポート)として使用されたにしては、かなり大きめで、持ち主の名前(伊刀古麻呂と大宅女の二人)まで読み取れるのもすごい!よくこのサイズのものが出土したなと驚きますね

こちらは「造酒司出土木簡」の中の「筑紫の国からのアユの荷札」。現在の福岡県うきは市付近から、「煮塩の年魚(塩で煮て加工したアユ)を送った際の荷札だとか。霊亀2年(716年)のもの

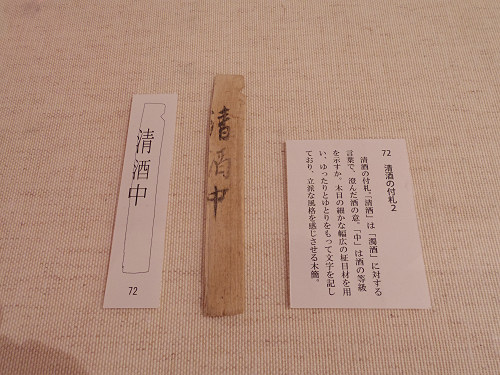

同じく「造酒司出土木簡」から、わかりやすく「清酒中」と書かれた清酒の荷札。現在の清酒はまだ誕生していないので、「濁酒」に対して比較的澄んだお酒のことを表しているようです。「中」は等級を表すものかも、とのこと。どんな味がしたんでしょうね、お酒好きとしては興味深いです!

こうした展示以外にも、最新の調査技術がお子さんにもわかりやすく伝わるコーナーもあります。こちらは赤外線サーモグラフの展示。偶然一緒になた子どもと遊んでいたのですが、私はお酒を呑んでいた(平城京天平祭の日でした)ので、全身真っ赤に表示されて面白かったです(笑)。この他、三次元データをグルグル回して見られる展示などもありました

平城宮跡資料館も、常設展示はかなり楽しいです。ガラスケースの中にずらりと木簡(レプリカが多めですが)が並んでいたり。大きなジオラマなどの展示もあって飽きさせません

奈良時代の貴族の邸宅を再現した展示も。正倉院宝物などを参考にしているため、背後の屏風が「鳥毛立女屏風」だったりして、とても豪華。こんな部屋に住んでみたくなります(笑)

こちらは研究員さんの机の様子を再現したもの。これを見て、将来の考古学者を志すお子さんが増える……かどうかはわかりませんが、とても楽しそうですよね!

■秋季特別展「地下の正倉院展 ─国宝 平城宮跡出土木簡─」

HP: https://www.nabunken.go.jp/heijo/museum/page/special.html#20171014

会場: 奈良文化財研究所 平城宮跡資料館

会期: 2017年10月14日(土)~11月26日(日)

休館日: 月曜

開館時間: 9:00~16:30

観覧料: 無料

※1期~3期で展示替えあり