かわいい仏像 たのしい地獄絵

快著「日本の素朴絵」の続編。不思議な仏像と素朴な地獄絵。愛らしいヘタウマの宝庫!

前半は東北地方の可愛らしい仏像、後半はまったく怖くない地獄絵を紹介する一冊。ゆるキャラやヘタウマのルーツを紹介する『日本の素朴絵』(紹介記事)の続編に当たります。

東北の仏像は研究者・須藤弘敏さんが、地獄絵は前作の筆者・矢島新さんが担当。この両パートは特に関連性が深いわけではありませんが、どちらもユニークな民間信仰の一形態として、また単なる可愛らしくもユーモラスなアート作品として楽しめます。

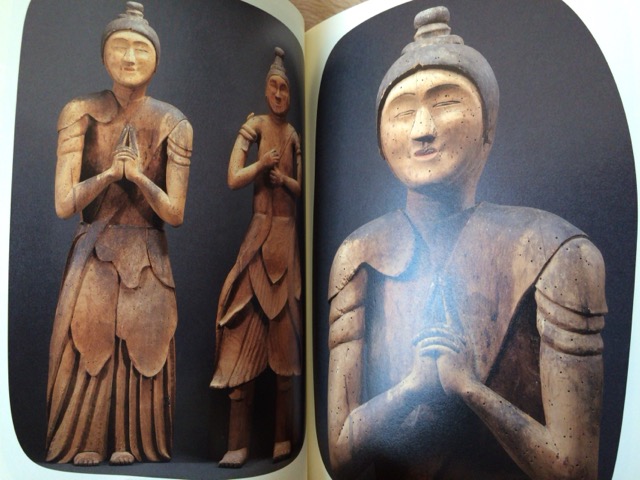

説明文:「人々に守られてきた素朴で愛らしい仏と地獄の世界。この本には、国によって文化財に指定された仏像・地獄絵は1点も取り上げていない。国宝・重文に代表される“都でつくられた精緻で荘厳な仏像"の「対極」にある、稚拙ながらも強い存在感を放つ地方仏。これら、仏師の手によらない「民間仏」は、岩手県・青森県に数多く現存する。民衆に寄り添い、信仰の対象として愛され残ってきた、畏怖心を要求しない仏像・地獄絵を、大きな図版・美しい写真で紹介する1冊。」

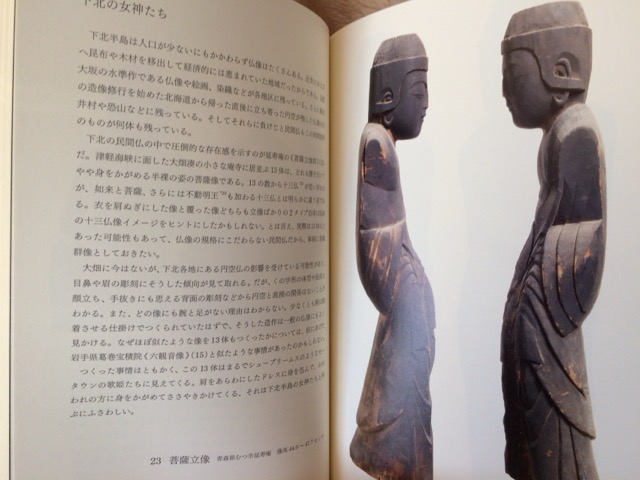

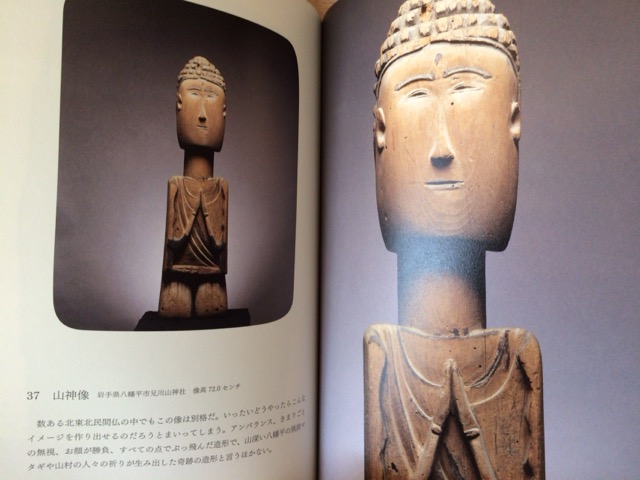

1章は、東北地方で作られた素朴でユニークな仏像たち。中央の仏師であれば、当然踏まえなければいけない決まり事も知らず、独自の解釈で造仏した作品を集めています。その作者は、僧や大工、または工芸品などを作っていたものなのかもしれません。木の素材を活かす霊木信仰とも結びついたような、なんとも表現のしようのない作品が多く紹介されています。

やはり、岩手県・宝積寺の六観音立像、青森県・延寿庵の菩薩立像、岩手県・兄川山神社の山神像など、ものすごい迫力です。大きめの写真と丁寧な解説がついていますので、感心しながら楽しめます。

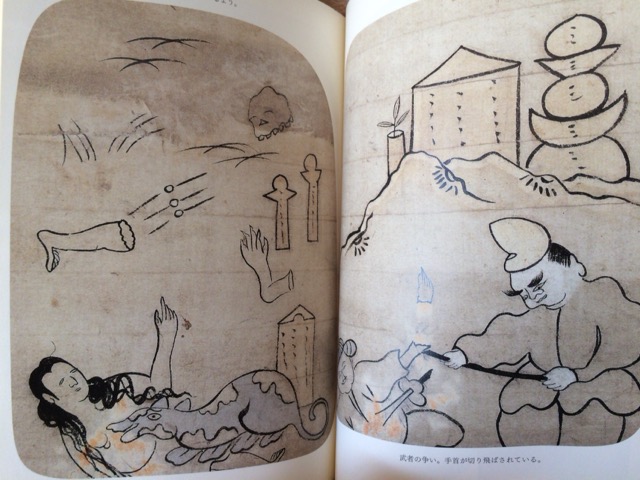

後半は、近世の地獄絵。平安時代ごろから登場した地獄絵も、江戸時代くらいになるとさまざまな民間信仰なども盛り込まれ、内容も多様化していきます。また、制約が多い仏画の中で、地獄絵は比較的縛りがゆるかったため、絵師が筆を滑らせている面もあったのだとか。

ここで紹介される作品ですから、地獄絵の気味悪さや悲惨さはリアルには伝わってこず、地獄の業火に責めさいなまれているはずなのに、鬼も人間も笑っているように見えたり、意味の分からない動物がいたり、明らかにデッサンが狂っていたり。迫力のかけらも感じさせないものもあります。

明らかに下手くそな作品もありますが、こうしたものがのちの時代まで遺っていることも貴重でしょう。

仏像と地獄絵を扱っていながら、最後までニコニコしながら読める貴重な本です。ぜひ前作と合わせて読んでみてください!

![『田中一村作品集[増補改訂版]』~奄美大島の風景を描き「日本のゴーギャン」と呼ばれた画家の大判画集。迫力あります!~ 『田中一村作品集[増補改訂版]』~奄美大島の風景を描き「日本のゴーギャン」と呼ばれた画家の大判画集。迫力あります!~](http://images.amazon.com/images/P/4140093536.09.__SX150_SCLZZZZZZZ_.jpg)