小林清親 東京名所図 (謎解き浮世絵叢書)

「最後の浮世絵師」と呼ばれた小林清親の作品集。この時代独特の美しい風景が見事です!

明治時代に活躍し「最後の浮世絵師」と呼ばれた、小林清親の『東京名所図』の作品集。30の作品が収められています。町田市立国際版画美術館が監修したもので、新版画とも呼ばれた、この時代独特の美しい風景が表現されています。

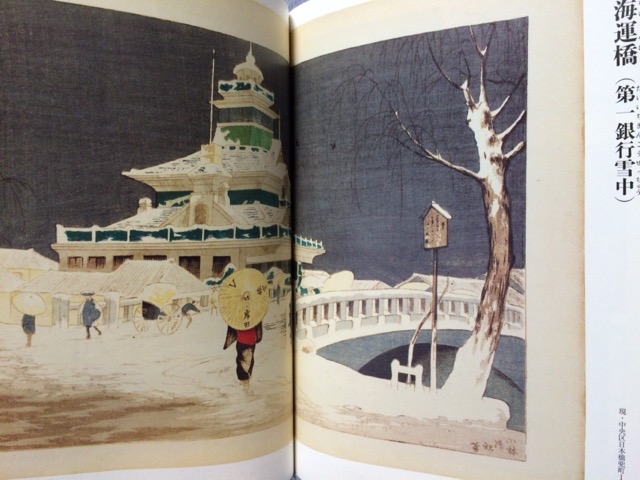

浮世絵らしい画風はもちろん、水彩画の表現を取り入れた作品などもみられ、江戸時代のものとはだいぶ雰囲気が違います。浮世絵らしくない、ともいえるものも多く、独特ですね。

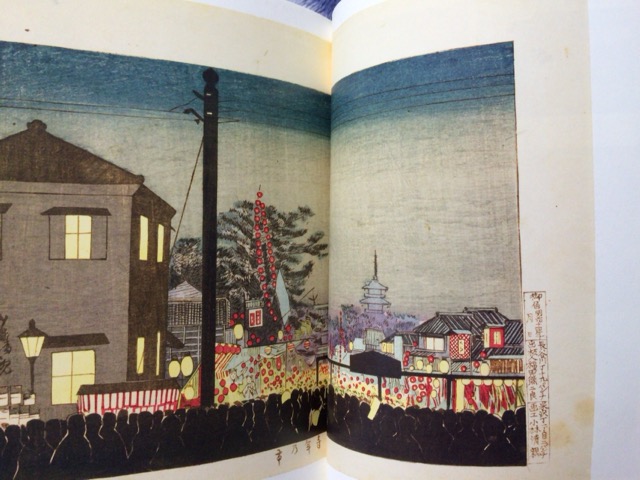

画題も、数多くの浮世絵に多く見られる江戸風情を描くのではなく、西洋文明が入ってきた明治時代の風俗を積極的に描いています。煉瓦造りの建物、開通したばかりの汽車、ガス灯の下の人々の姿など、当時話題になっていたモダン東京が描かれおり、風俗を知ることができる点も面白いですね。

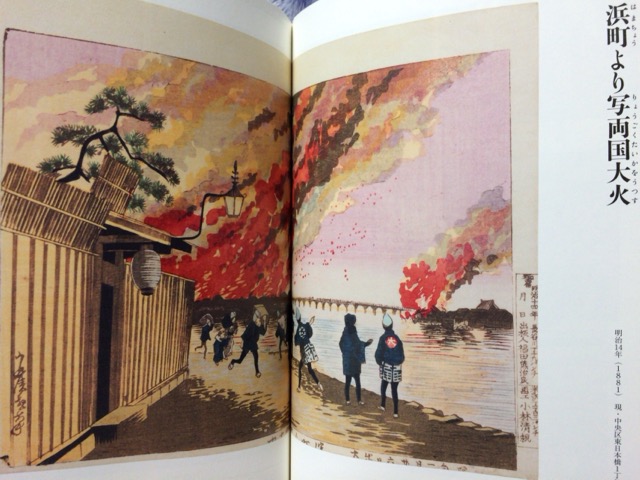

夜の稲光を描いた「御厩橋之図」、人力車をシルエットで取り入れた「大川岸一之橋遠景」、明治14年の大火事を対岸から眺めた「浜町より写両国大火」、その焼け跡を描いた「両国焼跡」など、実際に走っているイギリス製の車両ではなく、誤ってアメリカ製を描いてしまった「高輪牛町朧月景」など。

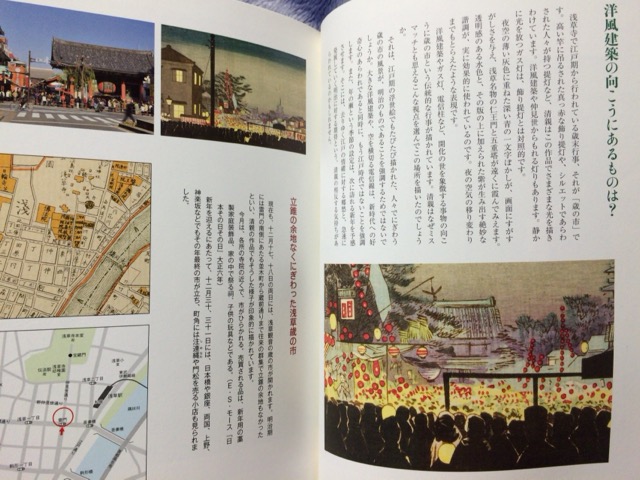

本書では、各作品を4ページずつで紹介しています。見開き2ページで全図を大きく見せ、次の2ページで解説文とともに、拡大図・当時の古地図、現代の風景などが対比できるように配置されていて、見比べていくとますます楽しめます。

明治時代の新版画は、江戸時代のものとは技法的にも進化しています。輪郭線を用いなかったりすることも大きな違いで、より西洋画風の表現を取り入れています。また、江戸時代の浮世絵は、暗い夜の闇を描くのが難しかったのですが(夜でも空は明るく描かれていました)、小林清親の作品は濃い闇と明るいガス灯との対比が美しく描かれています。

江戸も明治もはるか昔のことですが、こうして浮世絵を見ていくだけでも、その違いがはっきり分かるのが面白いですね。とても興味深い作品集でした!

![『田中一村作品集[増補改訂版]』~奄美大島の風景を描き「日本のゴーギャン」と呼ばれた画家の大判画集。迫力あります!~ 『田中一村作品集[増補改訂版]』~奄美大島の風景を描き「日本のゴーギャン」と呼ばれた画家の大判画集。迫力あります!~](http://images.amazon.com/images/P/4140093536.09.__SX150_SCLZZZZZZZ_.jpg)