2016-03-29

浮世絵に見る 江戸の食卓

浮世絵に描かれた「食」の場面から見る江戸の暮らし。江戸が身近に感じられます

浮世絵に描かれた「食」の場面から、江戸で暮らしていた人々がどのようなものを食べていたのかを考察し、そのレシピまで蘇らせています。

浮世絵の中では、食事のシーンも数多く描かれていますが、それをぐっと拡大して、ここでは何が食べられていたのかを推測してみると、また違った楽しみがありますね。絵の中の人たちが、とたんにリアリティをもって感じられるようになります。

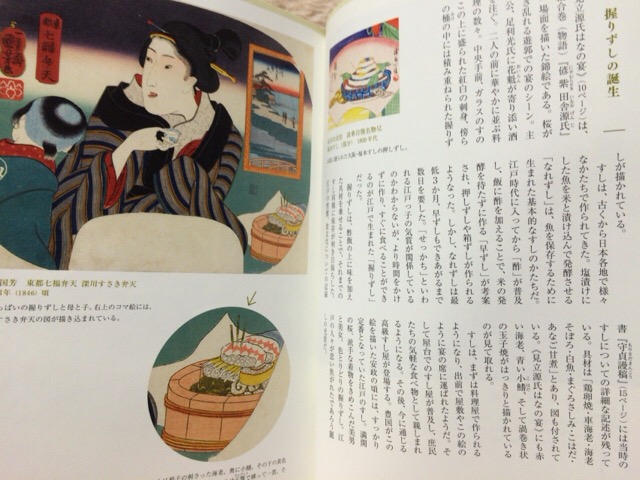

●第一章 江戸で生まれた味わい すし・鰻・そば

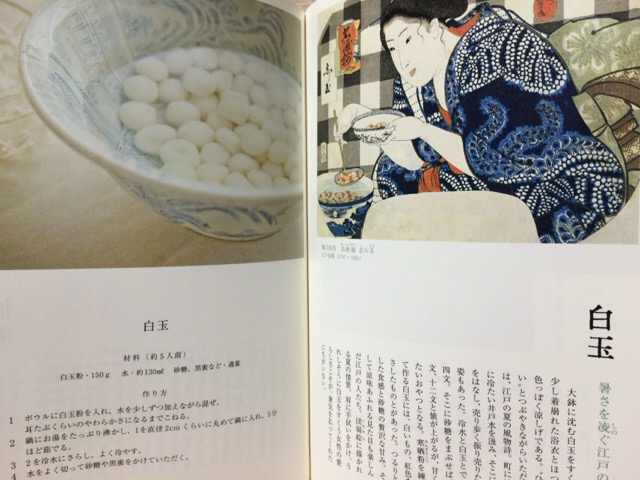

●第二章 浮世絵に見る江戸の食卓 天麩羅・初鰹・深川丼・牡丹鍋・豆腐田楽・幕の内弁当・白玉など

●第三章 浮世絵師たちの食事情 北斎の香り高い秘薬・広重の玉子とじどんぶり・国芳の猫舌にも美味しい納豆汁

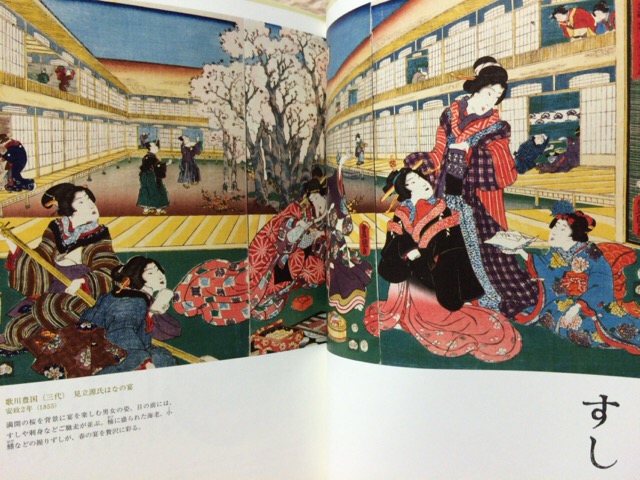

冒頭の「すし」の回では、歌川豊国(三代)「見立源氏はなの宴」(1855年)が取り上げられています。満開の桜を見ながら料理を楽しむ男女を描いた作品ですが、その前には重箱に詰められたごちそうが並んでいます。これを拡大してみると、お刺身やお寿司なのだとか。アップにしてみると、海老や小鰭、卵など、今とはちょっと違ったお寿司の姿が見て取れます。

同様に寿司が描かれた他の作品を紹介したり、江戸で生まれた寿司の楽しみ方の変遷を紹介したり、江戸前すしの名店を紹介したりと、とてもいい流れでどんどん紹介していきます。

浮世絵に描かれているシーンは、お座敷だったり着飾った遊女だったりして、もう現代の生活とはかけ離れたものに感じてしまいます。しかし、こうして食に注目してみるとやはり共通点が多く、とても身近に感じられますね。江戸の人々に親しみを感じられる良書でした!

![『田中一村作品集[増補改訂版]』~奄美大島の風景を描き「日本のゴーギャン」と呼ばれた画家の大判画集。迫力あります!~ 『田中一村作品集[増補改訂版]』~奄美大島の風景を描き「日本のゴーギャン」と呼ばれた画家の大判画集。迫力あります!~](http://images.amazon.com/images/P/4140093536.09.__SX150_SCLZZZZZZZ_.jpg)