越中万葉をたどる 60首で知る大伴家持がみた、越の国。 (高岡市万葉歴史館論集 別冊1)

赴任した大伴家持ら、越中で詠まれた万葉歌60首を分かりやすく。平城の都とは違った趣です

越中の国で詠まれた万葉歌60首を集め、その舞台や背景などを分かりやすく解説した、「高岡市万葉歴史館」さん編集の一冊。私は万葉集関連の本は何冊も読んできましたが、越中万葉に関するものは初めてでした。生まれが北陸ですから、富山県の地名や風土には馴染みがあり、とても興味深く読了しました。

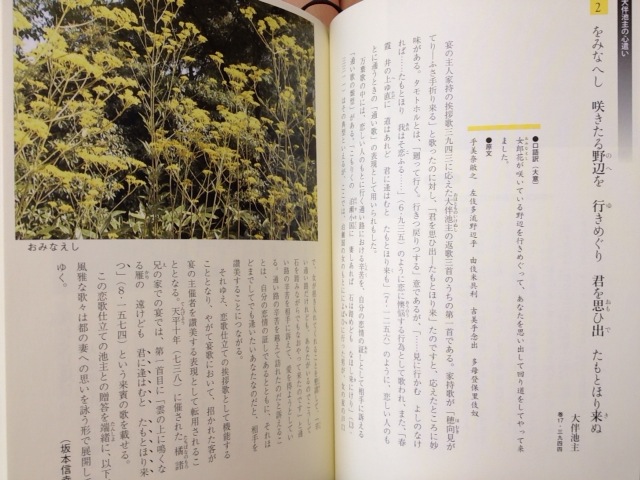

説明文:「越中ゆかりの万葉歌をたずねるすべての人へ。「越中万葉」とは、『万葉集』編纂に大きく関わった大伴家持が、越中守に任ぜられ、いまの高岡市伏木にあった国庁に赴任し、越中国で詠んだ歌々を中心とした三三〇首を称するもの。本書はそのうちの60首を精選し、やさしく紹介する。家持の万葉集収録歌数は全四七三首であり、万葉集の全歌数の一割強を占める。『万葉集』とともにあった家持は、何を思い歌を詠んだのか。ルビを多く振り、歌にまつわる風景写真を多数紹介し、立体的に歌の世界をイメージできるように試みました。」

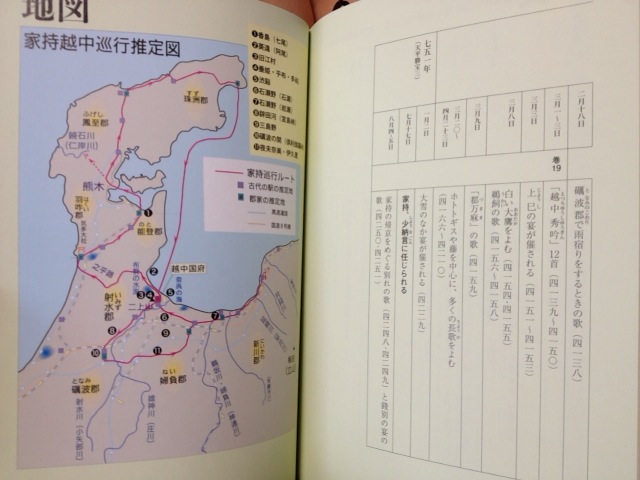

万葉集の編纂の中心人物と目される万葉歌人・大伴家持。746年、まだ29歳の青年貴族であった彼は、越中守として現在の富山県高岡市へ赴任し、ここで5年間を過ごします。当時の越中の国は、能登半島までも含む大きさであり、決して単なる左遷では無かったにしろ、いつ戻れるとも分からないまま、そして妻を奈良の都に置いたまま、はるか遠い北陸へ赴任するのは、つらい部分もあったでしょう。

名門を背負って建つ青年貴族であり、奈良では滅多に降らない雪を見たり、大きな荒れた日本海を見たりして、その新鮮な感想を詠む姿は微笑ましくもあります。

本書では、大伴家持を中心に、越中万葉の歌壇を築いた大伴池主や、叔母の大伴坂上郎女の歌など、60首が収められています。見開き2ページで、原文・口語訳はもちろん、現在の風景や万葉歌の世界を描いた絵なども紹介され、とてもイメージしやすいですね。また、すべてQRコードが掲載されていて、これを読み込むと携帯電話に地図が表示され、現地の万葉歌碑を訪ねることができる、という仕組みも面白いですね。

メモ代わりに、好きな歌を挙げておきます。

声の恋しき 時は来にけり

見れども飽かず 神(かむ)からならし

我は死ぬべく なりにたらずや

陸奥山(みちのくやま)に 金(くがね)花咲く

下照(したで)る道に 出(い)で立つ娘子(をとめ)

雪踏み平(なら)し 常(つね)かくにもが

有名な歌に似たもの(またはその原型になったもの)もあって、面白いですね。万葉集がお好きな方はぜひご覧ください!