古事記の奈良大和路

奈良の土地と古事記の記述を照らし合わせながら紹介する、分かりやすい古事記ガイド

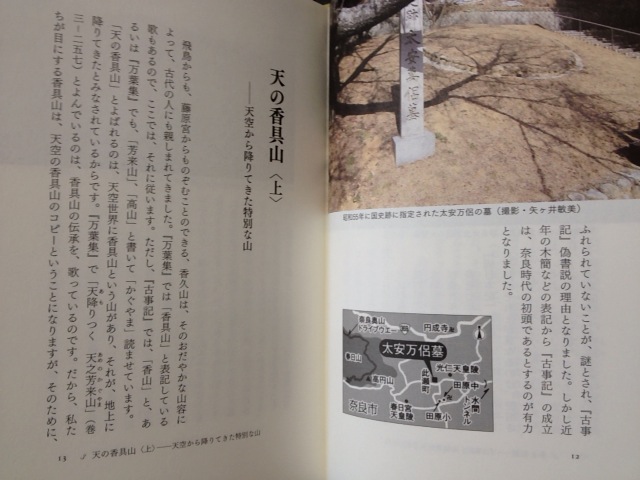

奈良県立図書情報館長の千田稔さんの著作です。産経新聞奈良版の連載記事45回を再編集してまとめたもので、奈良の土地と古事記の記述を照らし合わせながら紹介していく構成になっています。必要に応じて日本書紀や万葉集との比較もしてあり、とても分かりやすいですね。

説明文:「『古事記』の生まれた奈良・大和路の土地に立ち、その風景を訪ね、『日本書紀』や『万葉集』の記述とも比較しつつ、『古事記』にひそむ古代を考究する。全45話。写真90点をオールカラーで収録、各話に近辺地図を付す。」

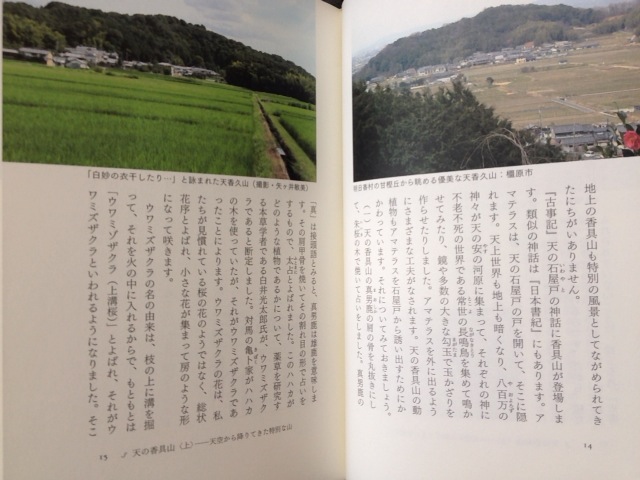

登場する項目を挙げていくと、稗田・多と田原・天の香具山・忍坂・磯城・纏向・沙紀・磐余・当麻・和邇・泊瀬・高天の原など。奈良の土地は、中つ巻~下つ巻の舞台になった場所が多いため、神話的な神秘性には欠けますが、いずれも重要な場所ばかりです。どこを歩いても記紀万葉の物語が連想される、歴史の深さを再認識できますね。

古事記はあくまでも神話であり、すべてを現実社会に当てはめるのは正しくない方法かもしれませんが、古くから伝わる地名からその場所を探り当てる作業を続けていくと、永遠のように遠い昔の人々の息遣いが聞こえるようです。

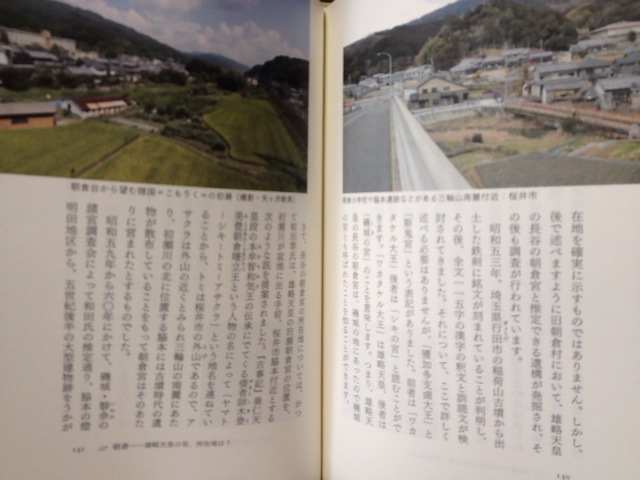

個人的には、あまり取り上げられることのない2代・綏靖天皇~8代・開化天皇までの「欠史八代」について、地名から探っていったくだりが面白かったです。実在すら疑問視される8人の天皇たちですから、高岡・浮孔・掖上・秋津島といった土地に宮がいとなまれたとされたり、立派な御陵が存在したりするのも不思議なものなんですが、それを知りつつ考察していくのも面白いですね。

余談ですが、「吉野川」の項目で書かれていた「ヤタガラスは『大きなカラス』という意味。中国の伝説にある太陽を示す三本足のカラスと混同されているが別物」という趣旨の記述に驚きました!知らなかったですw

いずれの項目も、画像入りで4ページほどの長さですから、とても読みやすいですし、解説も平易です。しかし、やはり古事記いついての基礎知識が無いと理解しづらいかもしれませんね。神武天皇の登場以降の流れを簡単に理解してから読むと、より楽しめるでしょう。やや華やかさには欠けますが、この本を参考にして奈良の古事記の世界を歩いてみたくなりました!