歴史の旅 古代大和を歩く

大和の古代を再発見。新聞連載記事がベースで、専門的すぎず読み物として楽しめる良書です

田原本町出身の日本古代史の研究家、和田萃(あつむ)さんのご著書。自然や歴史といった観点から、大和の古代を再発見する内容です。産経新聞の近畿版の連載記事がベースになっているそうです。奈良県民のみではなく、関西全域が読者対象となるため、専門的になり過ぎないように気が配られていて、読み物としても楽しみやすくなっています。

説明文:「古代より歌に詠まれてきた“国のまほろば”大和の魅力を紹介。豊富な写真と味わい深い文章で、ヤマトタケル、三輪山の神など、記・紀の伝承や土地の歴史を描き出す。美しい景色への愛着が注がれた、奈良の歩き方ガイド。」

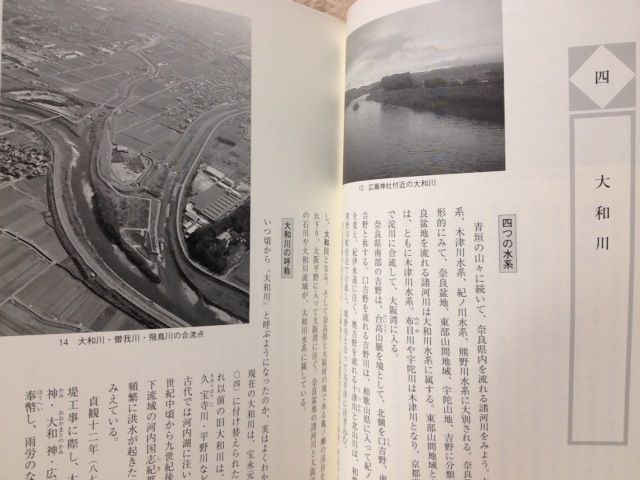

●ヤマトの自然 青垣の山々、二上山、大和川、亀ノ瀬、曽我川と葛城

●ヤマトのなりたち ヤマトの範囲、山辺の道、ホケノ山古墳、瑞垣郷

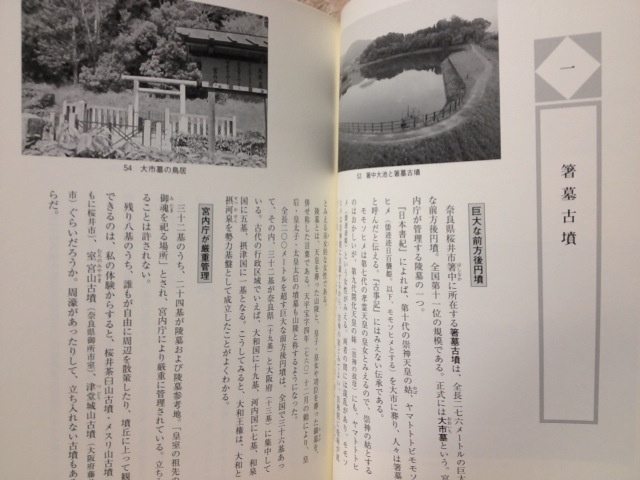

●ヤマト王権 箸墓古墳、オオビコの系譜、初代ヤマト王権の王宮

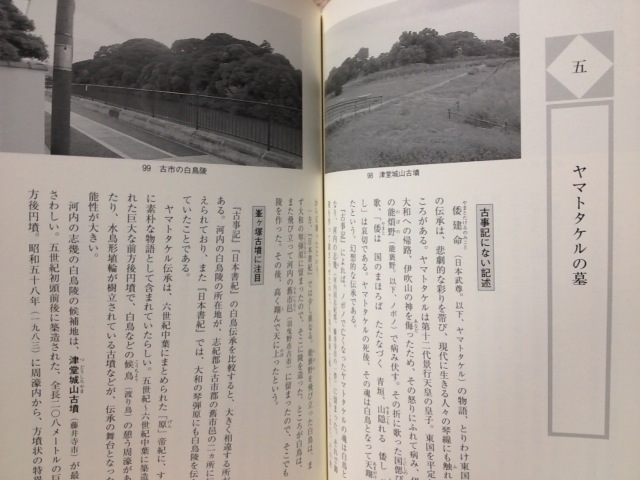

●伝説の地 三輪山登拝、力人ケハヤ、佐紀盾列古墳群、ヤマトタケルの墓

●神々の空間 倭の屯倉、倭の六の御県、都祁の休ん場、神功皇后伝承

●英雄たちの足跡 武内宿禰、葛城襲津彦、東大寺山古墳と鉄刀、石上神宮と禁足地

●アスカの伝承 都祁の氷室、近つ飛鳥と遠つ飛鳥、磐余稚桜宮、目弱王の変 など

本書の項目はこのようになっていて、新聞連載らしく、それぞれがさらに短い記事で分割されています。長さが適度でとても読みやすいですね。同種の本はたくさんありますが、古事記や日本書紀の記述を検証するばかりではなく、現在の描写なども多いため、親しみやすいでしょう。

陵墓の治定や古代の宮跡に関する鋭い指摘が多いのはもちろん、これまで知らなかった豆知識のようなものも多いですね。

●奈良市の宝来山古墳(垂仁天皇陵)は、近世になって周濠の一部を拡張している。田道間守墓とされる小島が築かれたのは明治以降のこと。もちろん田道間守が眠る陪塚などではない

●垂仁天皇の皇后・日葉酢媛が亡くなった際に、残酷な殉死の風習を廃止する代わりに、野見宿禰の提案により人や馬などの埴輪を陵墓に立てることを進言したのが、埴輪の起源とされていた。現在はこの説は否定されている。時代的には円筒埴輪などが最初で、家形埴輪や動物埴輪が登場、5世紀中頃にようやく人物埴輪が出現した

●旧都祁村・天理市福住町の一帯は、大化以前には「闘鶏(つげ)国」と呼ばれていた。允恭天皇の皇后が少女だった頃、闘鶏国造にからかわれたことから、皇后になって後、身分を貶めた。同地にある5世紀後半の前方後円墳「三陵墓東古墳」(全長110m)はこの家系のものと考えられる

●奈良市にある「ウワナベ古墳・コナベ古墳」。この名前の由来は、宇陀の久米集団の久米歌からの推理で、「コナミ=正妻」「ウハナリ=新しく娶った若い妻。後妻」としている

などなど。色んな発見がある内容ですから、奈良の歴史に興味のある方はぜひ手にとってみてください。

また、同じ和田先生の『古代天皇への旅: 雄略から推古まで』も間もなく発売になるそうですので、こちらも楽しみにしたいと思います。