神の木―いける・たずねる (とんぼの本)

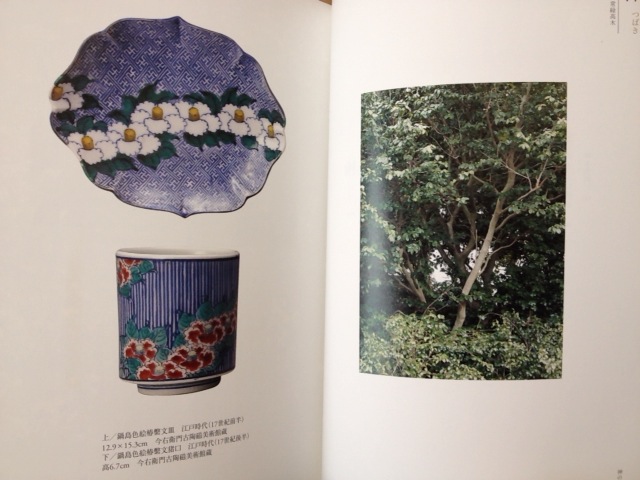

椿・樟・槙・杉など、12種類の木の性質や日本人との関わり方を論じた、興味深い一冊

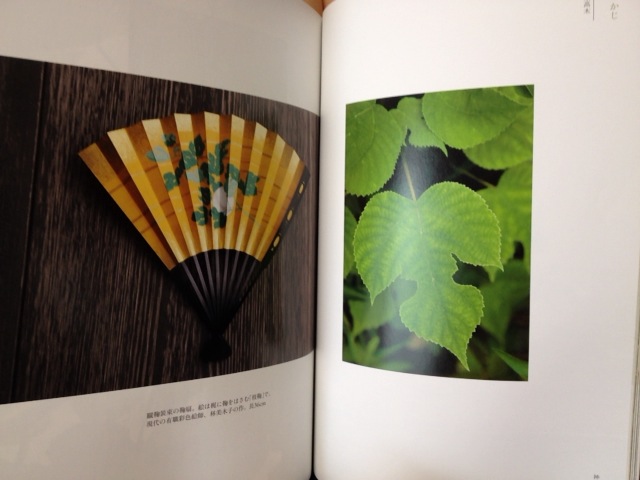

椿・樟・槙・杉・梶・桂・檜・柞(いすのき)・松・白膠木(ぬるで)・柳・欅。12種類の木を、その性質や日本人との関わり方、神性な木としての拝まれ方など、興味深く読ませる一冊。

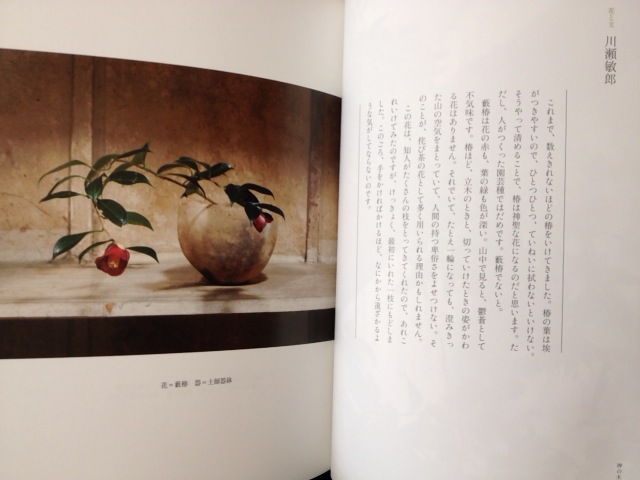

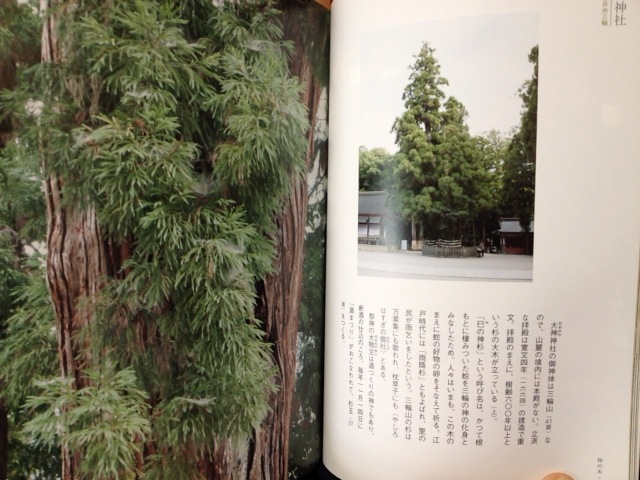

神聖視された木についての知識だけではなく、高野山・金剛峯寺の「槙」や、三輪山・大神神社の「杉」など、実際にお参りできるご神木の紹介があったり、共著者の花人・川瀬敏郎さんが、それぞれの木を生けてみたりと、面白いアプローチで飽きずに読ませてくれます。

説明文:「「まことの花」をいける天才花人・川瀬敏郎と、文理に通じた異能の国文学者・光田和伸による、12の「木」の物語。わかりやすくて眼からウロコの、日本人のための「木」の教科書。松山の椿、三輪山の杉、小岩の松、山形の欅(けやき)ほか、全国12カ所の「これだけは見ておきたい神木」案内も。」

例えば、あまり普段はその名前を聞く機会も多くない「白膠木(ぬるで)」の木は、聖徳太子が物部守屋と仏教を敬うかどうかで争いになった際に、この木で四天王像を刻んで戦勝を祈願しています。この木はウルシ科に属し、かぶれはしないものの傷つけると白い乳液を出し、初期の漆塗りの素材として使用されたのだとか。普段は意識していませんが、白膠木は見かける機会も多い、それほど珍しくない樹なのだそうです。

平城京の街路樹としても植えられた「柳」は、日本のものはすべて雄の木ため種ができないのだとか。枝を土に差すだけで育つのだそうです。しかし、中国などでは雌雄が揃っているため、春から夏にかけて綿毛に包まれた種が飛ぶそうです。これがいったん衣服についてしまうと、まったく取れなくなるほどのため、現地の人からは疎まれる存在でもあるのだとか。

こうした意外な木の存在が知れたり、普段から親しんでいるはずの木の意外な来歴を教えられたりと、最後まで飽きずに読み進められました。古くから神聖な木とされているものであっても、見たことがないものも少なくありませんでした。この本を参考に、探してみたいと思います!