平城京に暮らす―天平びとの泣き笑い (歴史文化ライブラリー)

「木簡」から平城京に暮らした下級官人たちの生活を読み取る一冊。読みやすくて面白い!

「木簡(もっかん)」に書かれた内容から、寧楽の都・平城京に暮らした人々の生活ぶりを浮かび上がらせる一冊。同じように木簡を扱った本はいくつか見当たりますが、どれもどことなく難しくて退屈そうなイメージでしたが、本書はとても読みやすくて面白かったです。図書館で借りてきましたが、付箋紙を大量に貼ったほど「へぇ~」の連続でしたから、すぐに買い直すと思います!

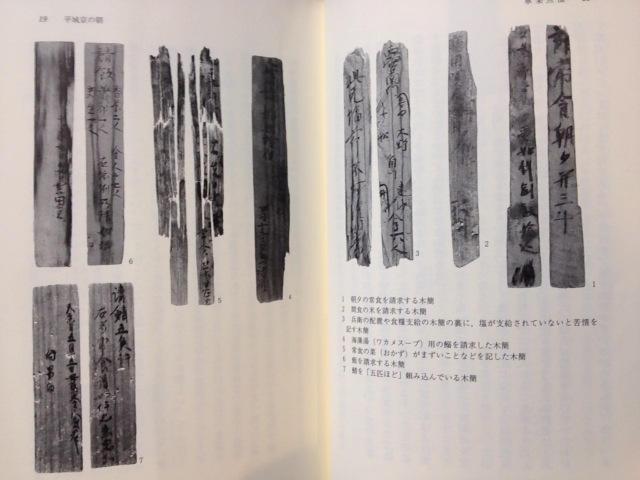

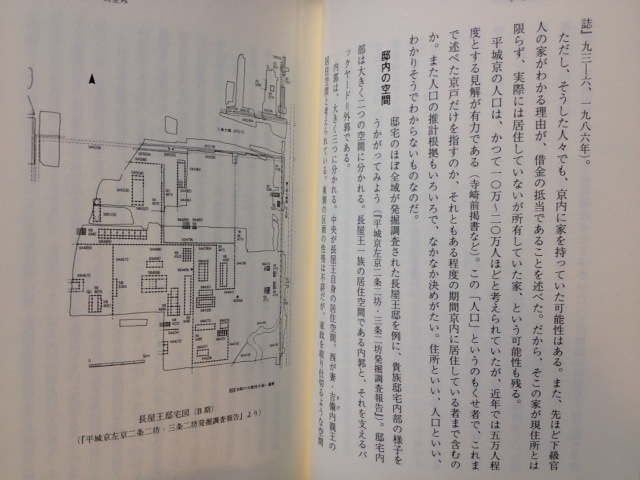

平城京全体で出土している木簡は、現在で約17万点。平城宮内で発掘調査が終了しているのは約3割で、さらに広い平城京内も未調査のエリアも多いため、まだまだ大量の木簡が眠っているそうです。出土した木簡に書かれた内容は、ほとんどが事務的な書類に過ぎませんが、それを書いた下級官人たちの生活ぶりや人柄が透けて見えるようなものもあり、タイムスリップしたような面白さがあります。

説明文:「八世紀に栄えた寧楽の都平城京で、人々はどのような暮らしを送っていたのか。飲食や宴会のたのしみ、労働や病気の苦しみ…。下級官人が生活の様々な場面で記した木簡を読み解き、そこから浮ぶ彼らのリアルな姿に迫る。」

とりあえず、この本を読んで面白いと思った点をメモ代わりに記しておきます。

●役所では、官人たちに朝夕の食事を支給していた(イワシで出汁をとったワカメスープなども飲まれていた)。

●平城宮内では火の管理は厳しく、そこらで自由に煮炊きはできない。大炊寮などの役所で一括で調理して配っていた

●平城京の中心を通る、幅100メートルの朱雀大路。両側に高さ6メートルの壁がそびえていたため、そこを歩いても脇に植えられた柳くらいしか見えなかった

●「衛士」「仕丁」などの使役役として召しだされた者が、都から逃亡することも少なくなかった。逃亡したものの代役として、同じ村の別の人間が当たらなければならなかった

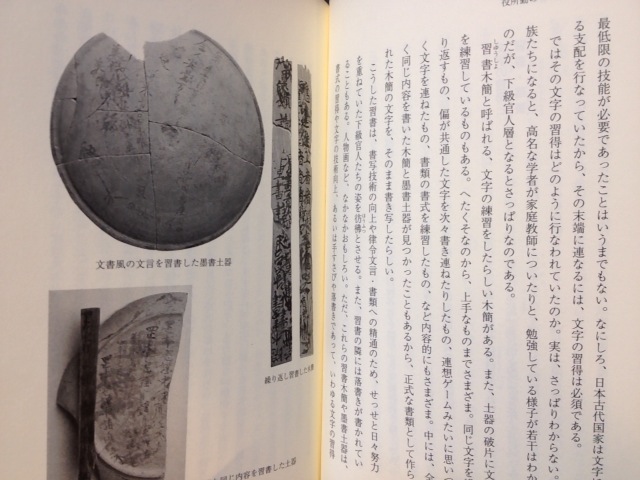

●下級官人になるには、文字の習得は必須。練習したらしい木簡(習書木簡)や土器も見つかっているが、どんな教育制度があったのかは全く不明

●大量の木簡が見つかったことで知られる「長屋王邸跡」。邸宅内では酒の醸造が行われ、大量の米は調理され(、ともに市で販売されていたことを示す売上伝票のような木簡も見つかっている。飯も酒も提供する一大商店のような存在だった可能性もある

●出世のための査定「考」をクリアするために、奈良時代前半の役所づとめの役人であれば、年間140日の出勤で足りた

これ以外にも、欠勤の言い訳、馬や衣類を盗まれた際の被害届、支給されるメシが不味いというクレーム、下手に出て酒の支給を願うものなど、人間臭い内容がいくつも紹介されています。また、ちょっとした内容であっても、それが例えば藤原仲麻呂の乱の当日だったりして、歴史上のちょっとした証言になったりします。

これだけの木簡が出土することも、そこからこれだけの情報が得られることも不思議ですし、メモ帳すら無かった時代の人は木に覚書きをしていたのかと思うと、それもまた不思議な感じがします。住みやすい世の中になりましたねw

本書は初心者にも分かりやすく書かれていますし、奈良時代の役人たちの姿がリアルに感じられました。