死者の書 (ビームコミックス)

折口信夫さんの中将姫伝説を扱った小説の漫画化。不思議な読後感です

民俗学者であり作家・詩人であった「折口信夫(釈迢空)」の幻想的な小説『死者の書』を、文化庁メディア芸術祭[マンガ部門]大賞受賞者・近藤ようこさんが漫画化。上下巻を一気に読みましたが、何ともいえない不思議な読後感です。

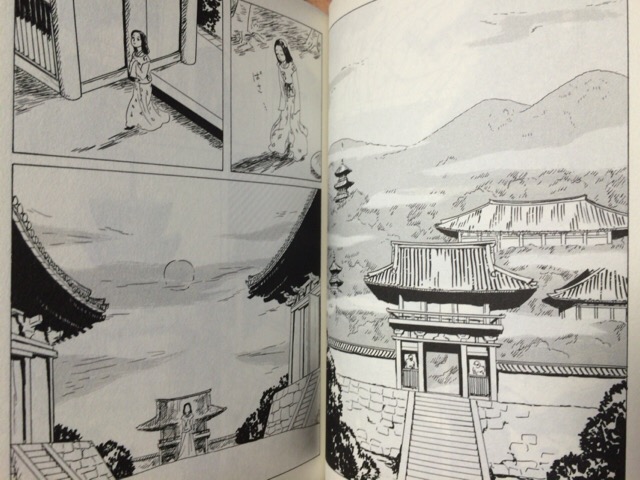

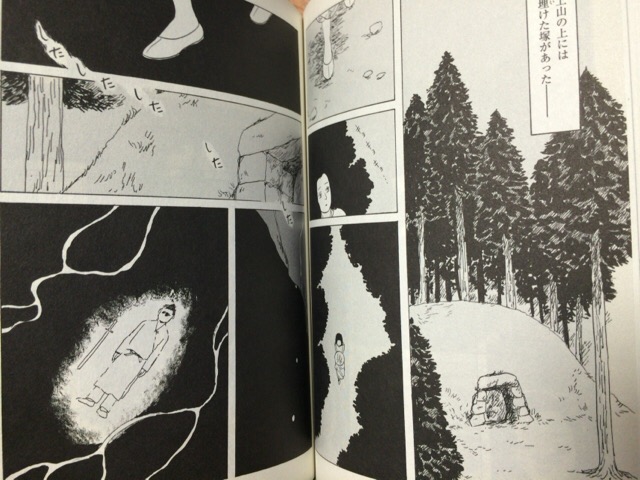

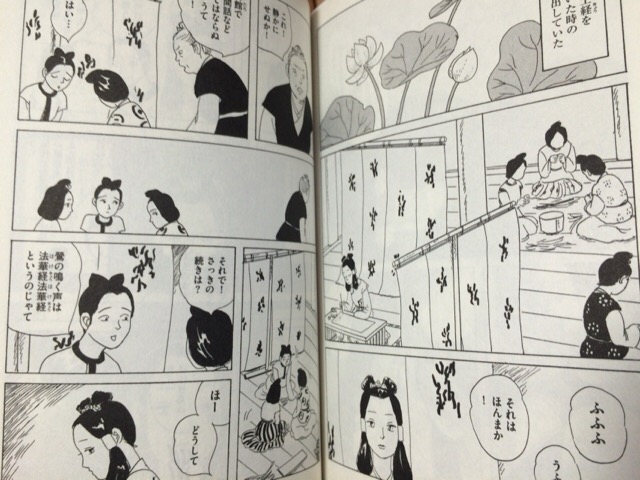

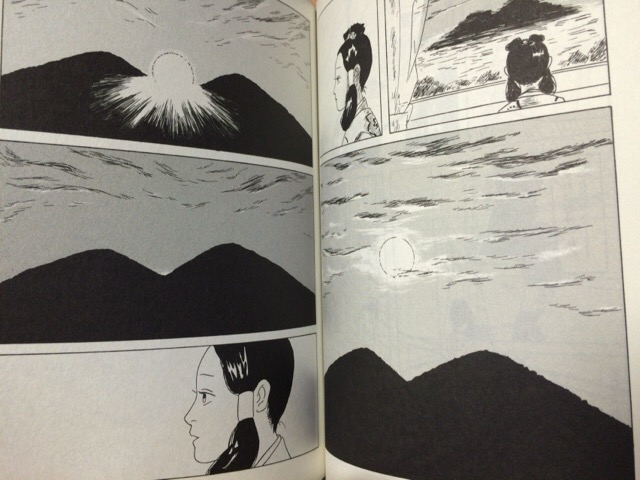

説明文:「時は八世紀半ば、平城京の都が栄えた頃。いずれ氏神に仕える者として、館の奥深くで育てられた藤原南家の娘――郎女は、ある年の春分の日の夕暮れ、荘厳な俤びとを、二上山の峰の間に見て、千部写経を発願する。一年後、千部を書き終えた郎女は、館から姿を消し、ひとり西へ向かう。郎女がたどり着いたのは、二上山のふもと、女人禁制の万法蔵院。結界破りの罪を贖うため、寺の庵に入れられた郎女は、そこで語り部の姥から、五十年前に謀反の罪で斬首された滋賀津彦と耳面刀自の話を聞かされるのだが――。日本民俗学を築いた折口信夫の傑作小説を、初読四十年にしてついに漫画化。古代へと誘う魂の物語。」

原作は、葛城市・當麻寺に伝わる「当麻曼荼羅」に着想を得た幻想小説です。中将姫の伝説をモチーフに、無実の罪で死罪となり二上山に葬られた大津皇子(作中では滋賀津彦)、万葉集の編纂の中心人物である大伴家持なども登場します。

とはいえ、「作品の筋を難解にするためにあえて章をばらばらに組み直した」と言われているお話ですし、古い言葉づかいなども織り交ぜてあるため、原作小説はかなり難解です。美しい表現と雰囲気に引き込まれるものの、集中して読んでもストーリーが把握しきれないまま終わってしまった……と感じたりします(笑)

青空文庫で無料で読めますので(死者の書)、この漫画を読む前に、または読んだ後にでも、小説も読んでみるといいでしょう。

このクセの強い物語を、近藤さんは40年前からずっと漫画化したかったこと、さらに「原作の文学性を再現できるわけもなく、私が目指しているのは、折口信夫を全く知らない人のための『死者の書・鑑賞の手引き』です読者には最終的に原作を読んでいただきたいのです。」とあとがきで述べられています。

その目論見は見事に当たっていますが、「ストーリーを整理してしまうとこんなに淡々と進むのか」という気もしましたし、あの全編から感じられる古代的な禍々しさが薄れ、その代わり郎女のおおらか過ぎるほどの純真さが伝わってきたり、また独特の雰囲気があります。

決して華やかなエンターテイメントでも、感動のストーリーでもありませんが、二上山や當麻寺の見方が変わるほどの作品ですから、ぜひ触れてみて欲しいですね。

漫画作品で細かいことを指摘すると、郎女が当麻寺を訪れた冒頭のシーンで、現在の仁王門から入山したように描かれています。しかし、曼荼羅堂の正面にあたるここが正門となったのは、當麻曼荼羅が完成し、こちらがご本尊になった後のこと。古くは曼荼羅堂ではなく金堂が本堂であり、その正面となる東塔西塔の2つの三重塔の間から入山するのが本来のルートであったはずで、そう描いて欲しかったと感じました。史実と物語を組み合わせているため、もちろん絶対の正解はありませんが。

いずれにしても、かなり独特の雰囲気のお話ですので、ぜひ漫画も原作も、どちらも読んでみてください!