壊れた仏像の声を聴く 文化財の保存と修復 (角川選書)

薮内先生が仏像修理の最新技術、古典技法の解説などを解説。興味深い内容でした。

あの「せんとくん」の生みの親としても知られる籔内佐斗司先生のご著書。東京藝術大学大学院の文化財保存学の教授として、数々の仏像の修復に取り組まれている方で、仏像が壊れてしまう要因、修理の最新技術、古典技法などを解説しています。仏像好きな人間としては、とても興味深い内容でした。

説明文:「「形あるものはかならず消滅する」。釈迦がそう説くにもかかわらず、私たちが数多くの古仏を拝観できるのは、文化財を脈々と伝える専門家の仕事があったからだ。自然環境や天災、ときに人の手によって仏像が壊れるとき、修復家は信仰と保存の間で何を選択し、仏の姿をよみがえらせてきたのか。解体による新発見や震災後の復興など、様々な仏像との出会いから解き明かす。」

第一章 仏像はなぜ壊れるのか ─ 破壊と復興

第二章 仏像修復の現場(山田修氏の「仏像と3D技術」も)

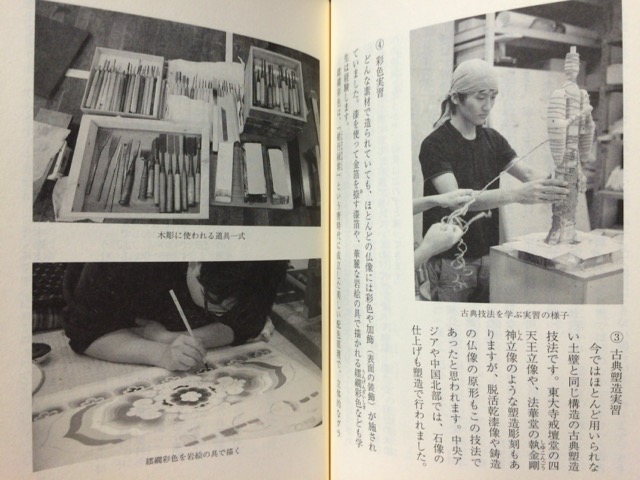

第三章 日本彫刻の古典技法 ─ 素材と工法からみる仏像入門

第四章 壊れた仏像は語る

終章 文化財保存修復の未来

仏像の修復には、美術工芸品として、また信仰の対象として、いろんな考え方があります。元の姿に復元するのがベストですが、江戸時代くらいに大きな改変が加えられていたりしているものは、それを取り除き、造像当初の姿に戻すことを優先するとか。また、後の時代にもっといい修復方法が見つかった場合、それをすぐに取り入れられるよう、使用する材料はすぐに撤去できるような「可逆性」が求められるのだそうです。

仏像調査の技術も進化していて、3Dレーザースキャニング調査はもちろん、人間さながらのCTスキャンまで用いたりするのだとか。こうした仏像修復の現場の姿がリアルに語られます。

また、日本の仏像制作の技術に触れた第三章も面白かったです。例えば、法隆寺に伝わる仏像には厚地の衣装をつけたもの、薄地の衣装のものの二系統あるとか。これは揚子江流域から百済経由で入ってきた仏教(蘇我氏が中心となって推し進めた)と、黄河流域から高句麗や新羅経由で入ってきた仏教(渡来人の秦氏などが中心)が混在していたためだという見方をなさっています。

この他、天平時代に造東大寺司造仏所で作られた仏像たちを、写実的かそうでないものかで分類していたりするのも興味深かったです。

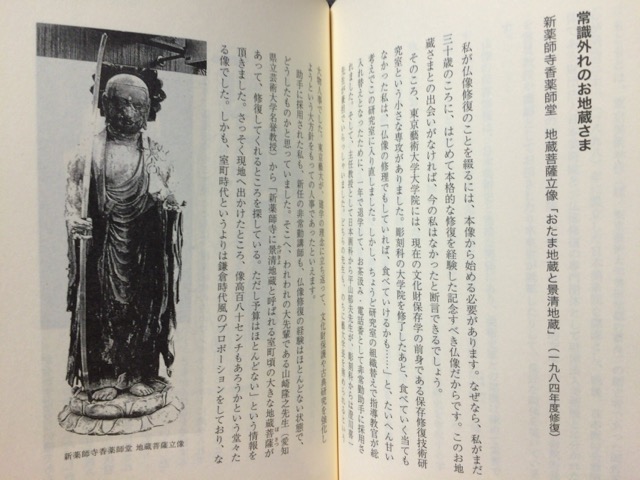

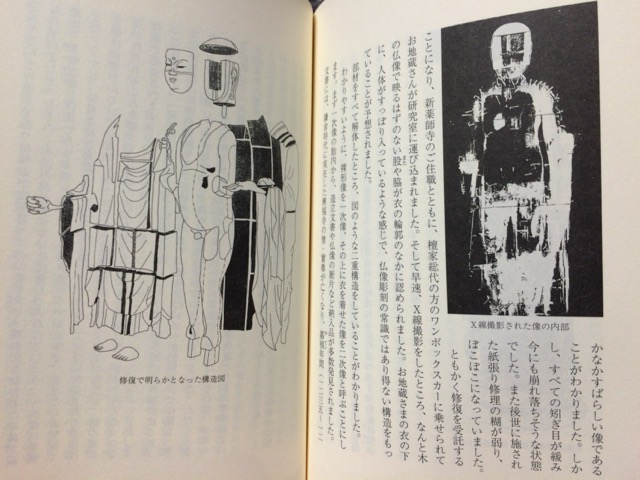

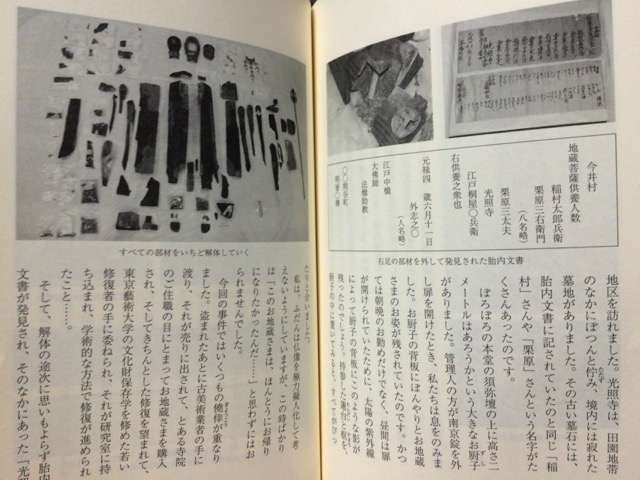

第四章の「壊れた仏像は語る」では、薮内先生の研究室で修復した中から、印象的だった像を挙げられていますが、その筆頭に出てくるのが新薬師寺香薬師堂・地蔵菩薩立像(おたま地蔵と景清地蔵)でした。普通のお地蔵さまかと思って調査を進めると、男性のシンボルまで作られた裸の像に、衣状の像をかぶせた二重構造だったという、とても珍しいものです。発見の様子がリアルに書かれています。

……と、とりとめない感想になっていますが、全体的にとても読みやすく語られていますし、特にすごく目新しい記述があるわけではありませんが、仏像好きな方であれば読んでおいて損はないでしょう。