円空 微笑みの謎 (ビジュアル選書)

ビジュアル多めが嬉しい充実の円空本。東博の特別展「飛騨の円空」の予習に最適です!

全国の霊山を巡り、12万体もの仏像を彫ったと伝わる江戸時代の僧であり、仏師である「円空」。その200体以上もの作品を美しい写真入りで紹介した一冊で、著者は円空学会理事長の長谷川公茂さん。愛情あふれる語り口ですね。哲学者の梅原猛さんの寄稿もあり、円空の入門書には最適な一冊です。

2013年早々に、東京国立博物館の140周年を記念した特別展「

飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」(2013年1月12日~4月7日)が開催されますので、その予習にもいいですね。

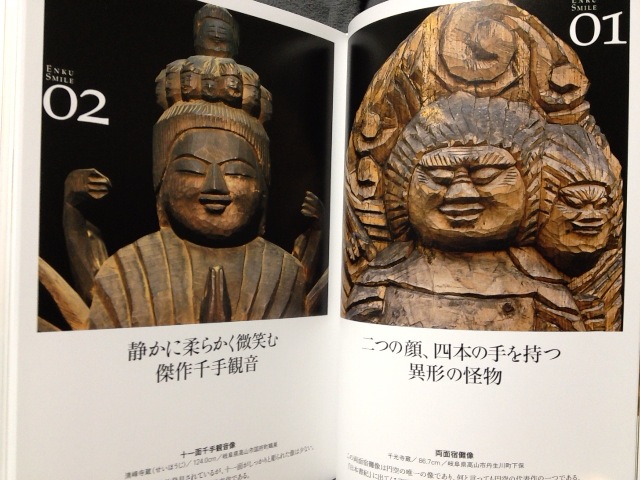

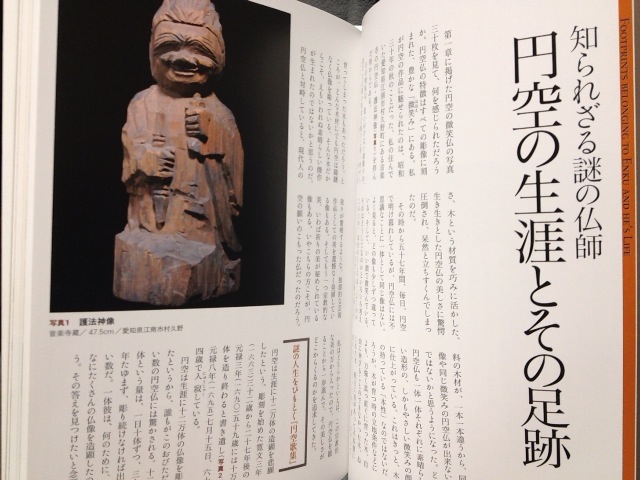

説明文:「「円空仏の微笑は人々に生きる喜びを与える微笑である」―哲学者梅原猛 生涯で十二万体の仏像を彫ることを志し、諸国を行脚しながら仏像を造り続けた仏師・円空。 彼の彫る独特の微笑みをたたえた仏像は円空仏と呼ばれ、現在五千体以上が確認されている。 近年、発見された『円空歌集』や『大般若経』添絵などの貴重な資料から、謎につつまれた円空の生涯が明らかになってきた。 本書は、円空研究第一人者である円空学会理事長の長谷川公茂氏が長年かけて追い続けた円空仏の貴重なカラー写真を多数掲載。 北は北海道から西は関西まで二百体超の円空仏を紹介している。さらに哲学者・梅原猛氏による特別寄稿も収録しており、まさに円空研究の決定版ともいえる一冊である。」

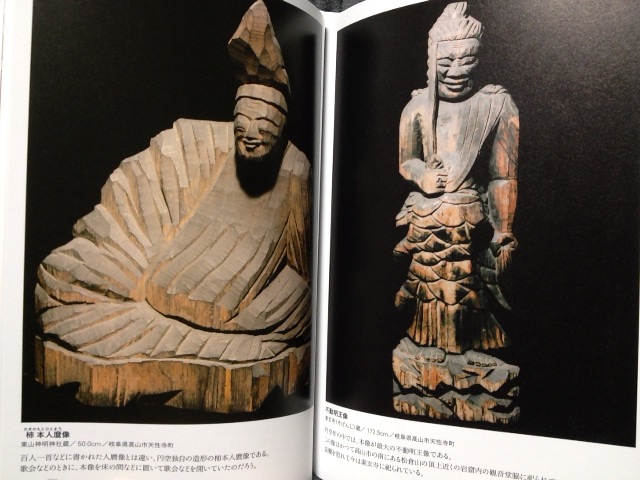

円空が彫った仏さまの魅力は、その素朴な佇まいと優しい笑顔でしょう。本書のサブタイトルに「微笑みの謎」とあるように、前半のビジュアルページでは、笑顔のアップが集められており、感心しながら和まされます。霊山に神々を篤く敬った円空だけに、その土地の山々の木をそのまま使っているのはもちろん、木の節や切断面、のみの跡までもそのまま生かそうとしていました。こうした様子もしっかりと伝わってくるのがいいですね。

円空の生涯を追ったページでは、初期の作品から順番に作品が掲載されており、最初はあまり上手ではなかったことも分かります。ちなみに、円空が初めて仏像を彫ったことが確認できるのは、32歳のこと。素人目にも、12万体を彫った後期の像とは完成度が明らかに違うのですから、「何事も慣れと鍛錬なんだ」と、ちょっと微笑ましくなりますね。

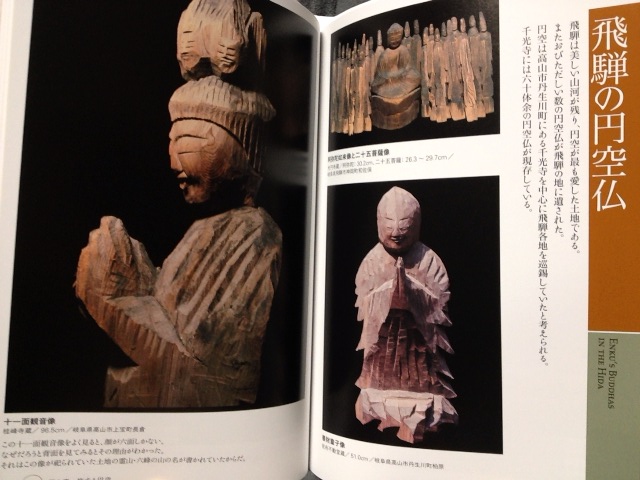

生まれ故郷に近い飛騨地方を中心に、北は北海道にまで足を伸ばしていますが、44歳の頃に奈良の大峯山での荒行を行い、法隆寺へも遊学しています。そこで古くから伝わる古仏に拝したためか、それ以降、仏さまの衣を鱗状に彫ったりと、影響が見られるのだとか。今のように遠くの仏さまを(それどころか近くの仏さまさえ)すぐにお会いできるような時代では無いことが実感できるエピソードですね。

第3章の「旅する円空」のコーナーでは、北は北海道から南は関西まで、各地の円空仏をエリアごとに見ています。美濃や飛騨地方エリアの作品は円熟期のものも多く、数も圧倒的です。大きめの画像で紹介されていて、見ていて飽きませんね。

これまでにも円空仏を取り上げた本は何冊もありましたし、そのうちのいくつかは読んでいますが、この本が最もビジュアルとテキストのバランスが良いように感じました。円空仏に興味を持ち始めた方にはもちろん、私のような初心者を少し脱しかけた人間も充分に楽しめましたので、ぜひ手にとってみてください!