生まれかわり―東大寺大仏縁起絵巻より (やまと絵本)

聖武天皇の前世は「ラクダ引きの男」?絵巻物をもとにした大人も楽しめる絵本です!

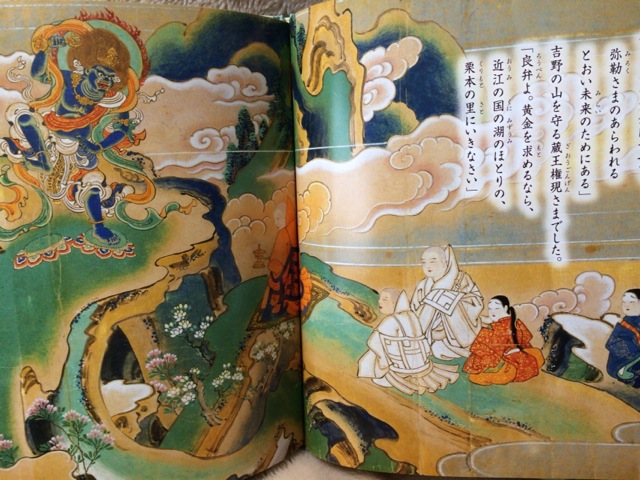

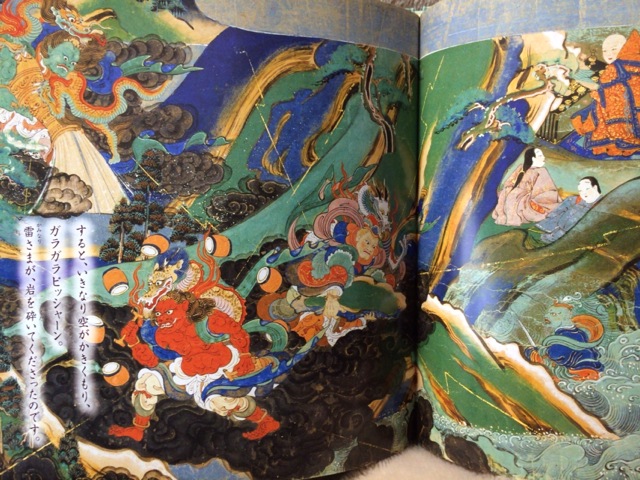

古くから伝わる「絵巻物」の絵を使用し、そこに分かりやすい文章をつけて絵本にした「やまと絵本」のシリーズ作品です。室町時代の初期(1536年)に東大寺僧によって編纂された『東大寺縁起絵巻』をもとに、大仏造立を発願した聖武天皇のエピソードが語られます。そのお話はこれまでに何度も読んでいるはずですが、ちょっと驚くような解釈が含まれていて、大人が読んでも楽しめました!

このシリーズは、前作は国宝「信貴山縁起絵巻」を扱った『空とぶ鉢―国宝信貴山縁起絵巻より (やまと絵本)』(紹介記事)でした。法力で米倉を空に飛ばすというSFアクション的な展開が痛快で、絵本としても素晴らしい作品になっていました。

一方、本作は「古代の奈良を舞台にしたファンタジーアドベンチャー」といった展開で、これが面白いんです!

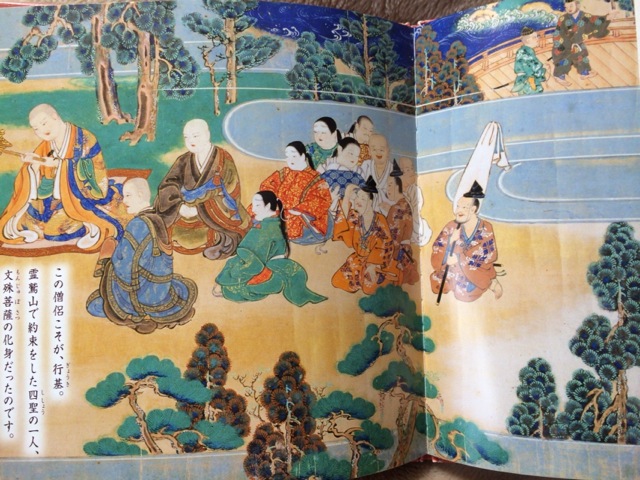

お釈迦さまの前に集まった観音・弥勒・文殊・普賢の菩薩たちは、大仏を発願した聖武天皇、東大寺の開基である良弁、大仏造立の勧進を行った行基、落慶法要で導師を務めた菩提僊那として、天平の奈良に現れます。

さらに、その前世のことも描かれ、聖武天皇は僧侶を助けた「ラクダ引きの男」であったとか!この設定は他では見た記憶がありませんでした。

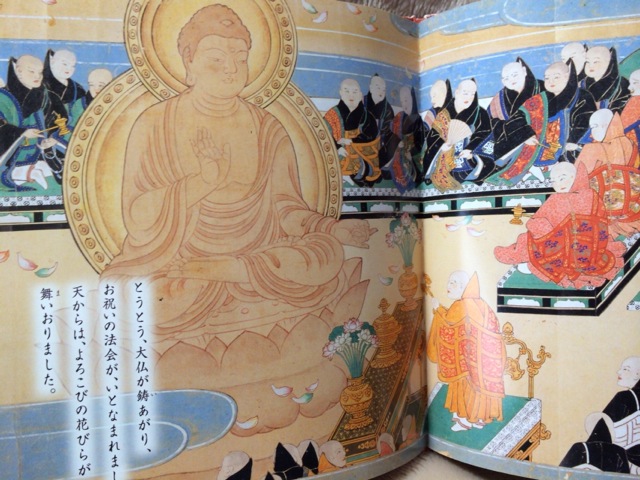

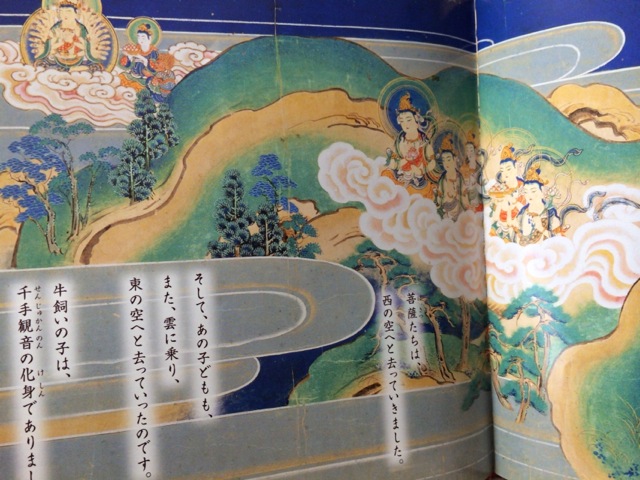

また、大仏さまのお顔が上手く鋳造できないで何度も作り直ししていたところ、川原の砂に上手な絵を描く牛飼いのこどもが見つかり、その子に任せるようにしたのです。すると二十五人の鋳物師が集まり、子どもとともに見事に大仏を鋳造しました。最後にわずかに銅が足りなくなったため、1万人の僧侶の香炉を溶かして使ったのだとか。牛飼いの子どもは十一面観音の化身であり、鋳物師たちは二十五菩薩だったんですね。

もとになった室町時代の「東大寺縁起絵巻」は、もともとあった20巻の難解な絵巻物をもとに、庶民にも分かりやすいように編集しなおしたものなのだとか。この絵巻物をもとに、寺への寄進を募るために作成されたのです。このため、話は分かりやすく、エンターテイメント性も必要だったんですね。

さらに、同じ東大寺縁起絵巻を題材とした続編に当たる『祈りのちから―東大寺大仏縁起絵巻より (やまと絵本)』も出版されています。こちらは大仏造立に尽力した良弁や、後の時代の重源の身に起こった奇跡を描いたものです。

これらの作品は、出版元の長崎出版の都合により、新刊では手に入りづらくなっているそうです。大人が読んでも十分に楽しめる絵本ですから、ぜひ探してみてください!