雅楽の奈良を歩く

「雅楽」の歴史、南都の社寺との関わりなど、豊富な画像とともに解説した充実の一冊

さまざまな形で「雅楽」に触れる機会が多い奈良。社寺の歴史とともに発展してきた踊りや音楽ですが、とても難解なものに思われてしまいます。本書では、雅楽の歴史、南都の各社寺と雅楽との関わり方、雅楽がもっとも密に伝わっている「春日若宮おん祭」の解説など、とても充実した解説書となっています。

元となっているのは、奈良で10年以上も発行を続けた季刊誌「あかい奈良」の連載記事。やや難解な部分もありますが、とても興味深く拝読しました!

説明文:「奈良県下における雅楽のガイドブックを笠置侃一先生の監修で発刊。ともすれば神社の行事と錯覚しそうな雅楽ではありますが、我が国にはシルクロードを経て仏教とともに伝来。大衆を前にしたデビューは大仏開眼法要の時。時代とともに消えていった曲目もありますが、今なお奈良県下の社寺の神事仏事の中で生き続けております。一度に多くの曲目に出会える春日大社若宮の「おん祭り」でさえ11曲に限られます。年に一度の社寺ゆかりの曲目、数年に一度の落慶や御遠忌の雅楽四箇法要でしか出会えない曲目があります。雅楽ゆかりの社寺を訪ね、「おん祭り」での曲目を中心に解説。奈良をこよなく愛している方に雅楽の足跡をたどって頂けたらと願っております。」

第1章は「奈良、雅楽の歴史」。雅楽が成立の段階から、時代の流れによって組織が変わったり、衰退していったりという歴史を概略しています。私のような奈良が好きな人間だと、雅楽関連の言葉は「単語は聞いたことがあるけど、意味まで考えたことがなかった」というような項目も多くあります。

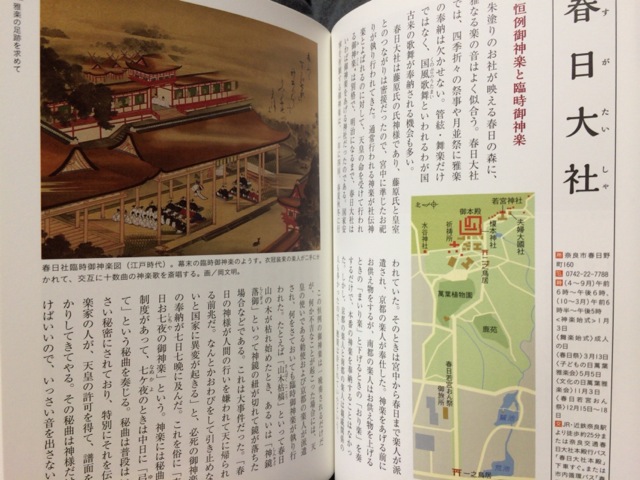

舞楽のうち、中国や大陸から伝わったものが「左方舞(唐楽)」、朝鮮半島や渤海のものが「右方舞(高麗楽)」。さらに、国風の御神楽・久米舞・東遊などがあります。春日大社のおん祭の「競馬」の勝負によって、左舞「蘭陵王」と右舞「納曽利」の演じられる順番が変わる、というような知識はあったのですが、こういう違いがあることすら始めて知りました。

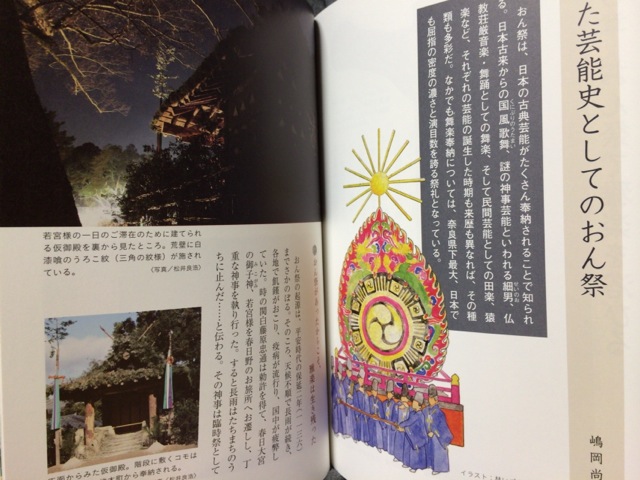

このあたりは、第3章「おん祭で雅楽を浴びる」で丁寧に演目の解説があります。演じられている芸能の意味が分からなかったので、これまで興味はありながらも拝見してきませんでしたが、ますます惹かれてきました!

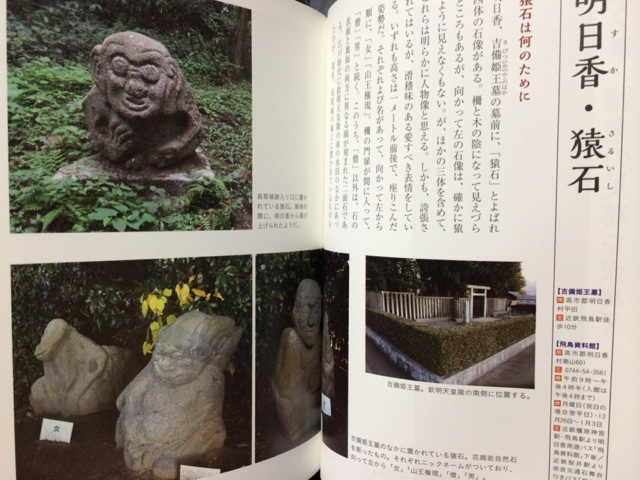

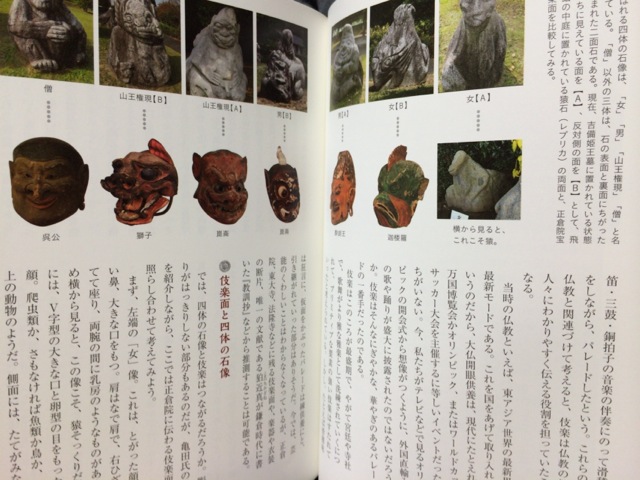

第2章は「雅楽の足跡を求めて」。明日香の奇妙な石造物たちを、伝統的な伎楽面と対照させてみたり、榮山寺や円成寺のお堂に残された絵から、その痕跡を探ったりしています。

談山神社・春日大社・氷室神社・拍子神社・東大寺・當麻寺など、ゆかりの社寺を紹介しています。このコーナーも、現代まで続く古社寺と雅楽との関連性が分かりやすく解説されていて、とても面白かったですね。

巻末の第4章は「資料編」。演目や楽器・装束・面などの解説してあり、こちらも図を豊富に用いた見やすいものでした。

正直なところ、とてもすべてを理解したとは言えませんが、これまでとっつきすら見当たらなかったジャンルを、とても興味深く教わったことで、より楽しくなりました。決してどなたにでもお勧めできるものではありませんが、奈良の伝統芸能に興味をお持ちの方は必読です!