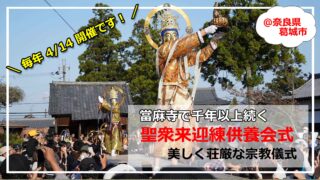

中将姫のご命日となる毎年4月14日に、古刹・當麻寺(葛城市)で営まれる『聖衆来迎練供養会式』。コロナ禍での一般参拝の中止、規模の縮小を経て、2023年は通常どおりの形に戻って開催されました。ご縁をいただいて初めて金堂前の素晴らしい席から拝見できて、復元新調された美しい衣装もじっくり見られました!念願が叶いました!

※訂正とお詫び(2023-04-25)

当初は「コロナ禍での中止・縮小を経て、2023年は通常どおりの規模で開催されました。」と記載しておりましたが、コロナ禍でも一般の参拝を中止とした上で練供養会式は続けられていました。本文は修正させていただきました。誤解を招く表現となったことをお詫びいたします。

當麻寺『聖衆来迎練供養会式』とは

御本尊である「當麻曼荼羅」を一夜にして織り上げたと伝わる「中将姫(ちゅうじょうひめ)」(Wikipedia)を祀る、奈良県葛城市の古刹・當麻寺(たいまでら)。

毎年4月14日の中将姫の御命日には、二十五菩薩さまたちがお迎えにあがり、中将姫が極楽往生を遂げるシーンを再現した宗教儀式『聖衆来迎練供養会式(しょうじゅらいごう ねりくようえしき)』(通称:練供養会式、お練り)が行われます。

こうした「練供養」の法要は、『往生要集』を著した天台僧・恵心僧都源信(えしんそうず げんしん)が、比叡山で始めたとか。源信の生まれ故郷である當麻の地でも、1005年から千年以上もずっと続けられています。

毎年4月14日開催。ほぼ毎年拝見しています

私たちにとっては、ほぼ地元で開催される行事ということもあって、ほとんど毎年参拝させていただいています。詳しくは過去のブログ記事などもご覧ください。

▲コロナ前の正式な開催内容の様子。以前は毎年5月14日に行われていましたが、2019年から「毎年4月14日」開催へと変更になっています。

▲新型コロウイルスの影響が残る2022年の様子。規模を縮小しての開催でした。

▲拝見する場所を変えたことでまた違った気づきがありました。

▲法要の前には御面を間近に拝見させていただけたりもします。

今年は金堂前から拝見!念願が叶いました!

例年は来迎橋の下から見上げる形になりますが、ここからはやや距離がある代わりに、ほぼ目線の高さで拝見できます。念願が叶いました。貴重な体験をありがとうございました!

向かって左手の極楽(本堂)から、来迎橋を通って、右手の現世(娑婆堂)へと中将姫をお迎えに行くシーンを表しています。

前後で動きを合わせ、低い体勢からせり上がりながら少しずつ移動していきます。高さ2mもある狭い橋の上を、面をつけて視界の狭い状態でこうして進むのですから、体力的にも精神的にも大変でしょう。

▲なお、2023年から當麻寺・練供養会式で使用される衣装が復元新調されました。前年までは江戸時代に作られたものを使用していたそうですが、より鮮やかになっています。

よく見ると、袈裟には中将姫や二上山などが描かれており、撮影した画像を見直していくだけでも楽しいです!

當麻寺(たいまでら)

| HP | 中之坊 奥院 西南院 護念院 |

| 住所 | 奈良県葛城市當麻1263 |

| 宗派 | 高野山真言宗・浄土宗 |

| 本尊 | 当麻曼荼羅 |

| 創建 | 7世紀前半ごろ |

| 拝観料 | 境内は無料 (伽藍:500円、中之坊:500円、奥院:500円、西南院:300円、護念院:300円) |

| 拝観時間 | 9:00~17:00 |

| アクセス | 近鉄南大阪線「当麻寺駅」から徒歩約20分 |

※練供養会式の当日は、當麻寺の北側のグラウンド「當麻健民運動場」が臨時駐車場として開放されます(無料)。台数に限りがあるのでお車の方はお早めに。