柿本人麻呂の歌にちなむ『かぎろひを観る会』@宇陀市

歌聖と呼ばれた万葉歌人・柿本人麻呂。彼の代表的な歌「東(ひむがし)の 野にかぎろひの 立つ見えて かへり見すれば 月かたぶきぬ」にちなみ、早朝に見られる自然現象「かぎろひ」を観るための集まり『かぎろひを観る会』へ参加してきました。朝4時から駆けつけた割には結果はイマイチでしたが、万葉の時代の雰囲気は味わえました。

軽皇子が猟をした阿騎野の土地です

『かぎろひを観る会』とは、万葉集を代表する歌人で、後に山部赤人とともに「歌聖」として、三十六歌仙の一人とされた「柿本人麻呂(Wikipedia)」の有名な歌にちなんだイベントです。

かへり見すれば 月かたぶきぬ

この歌は、草壁皇子が逝去したのち、その息子の軽皇子(後の文武天皇)が、阿騎野の地で遊猟した際に、付き従った柿本人麻呂が亡き父君を偲びながら詠った長歌につけられた反歌の一つです。万葉集に多数の歌を遺した彼の作品の中でも代表作となっており、この歌に登場する「かぎろひ」を観ることを目的として、歌が詠まれた阿騎野の地に集まるのが『かぎろひを観る会』なのです。

この「かぎろい」とは、諸説ありますが、一般的には寒い冬の早朝に見られる陽光のこと。真っ赤な日差しが放射状に広がるそうです。寒さが厳しい冬の早朝にはよく見られるそうですし、ここでなくては見られないものでもないのだとか。

かぎろひを観る会は、故事にちなんで、毎年旧暦の「11月17日」に開催されています。2011年は第40回にあたりますが、実際にこの日にかぎろひが見られたことはほとんど無く、過去40回のうちでもわずか数回にしか過ぎないのだそうです。私もこれまで何年も狙って来ましたが、この日は晴れることすら少なく、今年はようやく晴れ予報となったため、ようやく見に行けました。

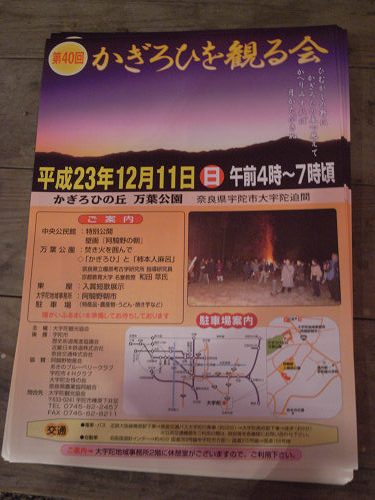

『第40回かぎろひを観る会』のチラシ。毎年旧暦の「11月17日」に開催されていて、2011年は「12月11日4:00~7:00」でした。早朝の開催となりますが、地元物産の販売や葛湯のふるまいなどもあり、たくさんの方がイベント運営に協力してくださっています

会場にあった「かぎろひ」の写真。普通の朝焼けとは違って、赤に広がりがあるのがポイントでしょうか。寒い朝ほどかぎろひは大きく広がり、この前日には小さめながら見事なかぎろひが見られたそうです

極寒の時期の早朝ですが賑やかでした

かぎろひを観る会の会場となる宇陀市の「かぎろひの丘万葉公園」の周辺では、早朝から周辺の駐車場の警備に立っている方の姿が見えたり、この日ばかりはとても賑やかです。朝4時頃に到着したため、まだ空は真っ暗でしたが、公園周辺は歩きやすいようにライトが照らされ、夜道が怖いようなこともありませんでした。

公園の中央には大きな焚き火があり、周囲を赤々と照らしています。これだけのサイズになると、近くに入れば全く寒さも感じないほどでした。

この場所は、朝日が上る東の空が見渡せるように開けていて、まさにかぎろひを観るのには最適な丘になっています。また、この夜は西の空にきれいな月が見えました。朝日が上ってくる逆方向に月が傾いて行き、まさに柿本人麻呂の歌に詠まれた「かへり見すれば 月かたぶきぬ」のシチュエーションですね。さらに、この前日には日本全国で皆既月食が観測されたばかりでしたので、この日の月はより神々しく見えました。

実際にかぎろひが観測できるのは、朝6時近くになってからですので、それまでは葛湯のふるまいをいただいたり、地元の方の出店でおでんや焼き芋をいただいたりして、お祭りムードを味わうといいでしょう。

かぎろひを観る会の会場となる、その名も「かぎろひの丘万葉公園」。朝4時少し過ぎに到着したのですが、大きな焚き火が燃え盛っていました。早朝にもかかわらず、たくさんの方が詰めかけていました

小さなステージが設置され、ここでかぎろひに関する講義(奈良教育大学名誉教授の和田先生)や、募集した短歌の入選作品の発表などが行われていました。向かって左手には藁葺きの東屋があって、展示物を見ながら暖が取れるようになっています。そして、正面にはきれいな月が上っています!

東屋(あずまや)の内部。入選した短歌や、かぎろひについての資料などが展示してあります。ストーブも置いてありますので、意外と暖かでした

東屋での展示の一部。柿本人麻呂や、かぎろひの歌が詠まれた時代背景について簡単に学べます

物販コーナーには、お馴染みのご当地キューピーも。宇陀市はズバリ「人麻呂キューピー」と、この近くで咲く桜の古木をモチーフにした「又兵衛桜キューピー」。レアです(笑)

焚き火の前にはテントがあり、ここで葛湯のふるまいがありました。寒い朝ですので、生姜たっぷりの葛湯は体の芯から暖まりますね!

公園の敷地には、もちろんかぎろひの万葉歌碑が建っています。背後に月が傾いてきていて、まさに歌に詠まれた光景そのものでした

かぎろひの丘万葉公園から100mほど下った「大宇陀地域事務所駐車場」では、屋台が登場しています。「かぎろひうどん(@300円)」などのメニューがあり、暖まっていいですね。ここで美味しかったのは、おでんと焼き芋。奥の方でひっそりと営業している焼き芋は特にオススメです!

巨大な焚き火の周りで暖をとりながら、夜明けを待ちます。火の近くはとても温かいですが、火の粉が飛んてできて衣服が焼ける可能性があるのでご注意ください(私もダウンに穴があきました…)

かぎろひを観る会は4時からスタートしていますが、実際に見えるのは日の出前の6時近くになってから。そのくらいに到着しても間に合いますが、三脚とカメラをセットしたい方は5時くらいに到着しておくべきでしょう。次第にみんなが朝日が登る東側に向かって並び始めます

残念ながら「かぎろひ」は観られず…

かぎろひが観測できるのは、日の出前の6時前後から(この下の真っ暗な写真が5時54分です)。ちゃんと三脚を立ててスタンバイしていましたが、広範囲に雲が広がってしまって、わずかに朝焼けが見られた程度でした。

これまで40回のうち、ちゃんとかぎろひが観られたのはわずか数回という難易度ですから、仕方ないことでしょう。しかし、これだけ多くの方が早朝から集まって、みんなで同じ方向をじっと眺める体験はなかなかできませんから、参加してみて良かったと思います。これで美しいかぎろひが観られたら、きっと感動も大きいでしょうね。

かぎろひが観測できる条件は、快晴の寒い冬の朝。それに合わせて、このかぎろひの丘万葉公園に来れば観られると思いますので、また日を改めてチャレンジしてみたいと思います!

日の出前後(6時26分)の様子。かぎろひを観るために、早朝から数百人が集まってきていました

阿騎野・人麻呂公園には柿本人麻呂像が

また、隣接する「阿騎野・人麻呂公園」には、柿本人麻呂像や遺跡の復元施設などもありますので、そちらもぜひご覧ください。古の貴族たちが狩猟や薬狩りをした阿騎野の地の雰囲気を味わうだけでもいいものです。

会場となった「かぎろひの丘万葉公園」に隣接して、「阿騎野・人麻呂公園」という施設があります。大宇陀町体育館の前には、柿本人麻呂像と、復元された建物などが並んでいますので、ぜひこちらもお見逃しなく

柿本人麻呂像。馬上の姿を描くとどこかの皇族の方のようですね。実際の姿に似ているかどうかは別として、万葉の時代にはこの一帯で狩りが行われ、皇族や柿本人麻呂たちが大挙してやって来ていたと考えられています。長い歴史を感じさせますね

阿騎野・人麻呂公園の場所は、1995年の調査によって、古代の薬猟場であった阿騎野の重要施設があったことが判明しているそうです。この一帯は「中之庄遺跡」と呼ばれ、その当時の建物を復元したものなどが設置されています

■かぎろひを観る会

HP: 参考サイト(大和路アーカイブ)

開催場所: かぎろひの丘万葉公園(宇陀市大宇陀区迫間25)

開催日時: 毎年旧暦の「11月17日」。2011年は「12月11日4:00~7:00」でした

電話: 0745-82-2457(宇陀市商工観光課)

駐車場: 臨時駐車場あり。早朝のため公共交通機関は利用できません

■参考にさせていただきました!

かぎろひを観る会|春日野奈良観光

柿本人麻呂 - Wikipedia

■関連する記事