万葉集のつらつら椿が見られる『巨勢寺跡』@御所市

万葉集で詠われた「巨勢の春野のつらつら椿」の気分を味わうため、御所市古瀬にある『巨勢寺跡』(または巨勢寺塔跡)へ行ってきました。ちょっとうら寂しい場所になっていましたが、椿の花が美しく咲いていました。

万葉歌「巨勢山の つらつら椿 つらつらに」

701年の秋、孫にあたる軽皇子(文武天皇)に天皇位を譲って後見人となった持統太上天皇が、紀伊の「紀の牟婁(むろ)の湯」(現在の白浜温泉)へ行幸しました。その際に詠まれた歌が、万葉集に三首遺されています。

余談ですが、701年の秋は、ちょうど日本最初の重要な律令である「大宝律令」が制定された時です。重要な仕事を終えて、自分へのご褒美としての温泉旅行だったのかもしれません(笑)

見つつ偲(しの)はな 巨勢の春野を

見れども飽かず 巨勢(こせ)の春野は

この二首に詠まれている「巨勢(こせ)」の土地は、現在の奈良県御所市古瀬の辺りのこと。飛鳥から和歌山方面へ向かう重要なルートでした。古くから読み継がれていた「川の上の つらつら椿 つらつらに」の歌を、坂本人足が読み替えたものと考えられているようです。

この行幸は9月のこと。椿の開花時期は春(3月ごろ)ですから、一行は実際に椿の花を見ているのではなく、春の巨勢を懐かしんでいます。万葉人は言霊信仰を持っていたため、こうして土地の名前を口にすることで、その場所の聖なる力を得ようとしていたのだそうです。

この歌の「つらつら椿 つらつらに」という言葉や、巨勢(こせ)を重ねたところなど、滑らかで流れるようです。

個人的な話ですが、私は以前は椿の大ぶりな花も、先端から黒ずんでくる様子も苦手でした。しかし、この歌を知って「つらつら椿」という音の響きを口にすると、とたんに愛おしいものに感じられたのですから不思議ですね。歌の力を実感します。

万葉歌「あさもよし 紀伊人羨しも 真土山」

これも余談ですが、この「つらつら椿」の二首の間には、以下の歌が収められています。

行き来(く)と見らむ 紀伊人羨しも

この「真土山(まつちやま)」とは、五條を過ぎて、和歌山に入ったところにある山のこと。藤原京からこの方面に向かうと、ここでちょうど一泊する日程になることから、よく万葉歌に詠まれています。山に囲まれた内陸部の人たちが、珍しくも海の見える場所に行くのですから、気分の高揚感も大きかったのでしょうね。

現在の真土山は、碑が立っているくらいで、特に特徴もない山なのだとか。この日は行けませんでしたが、いつか和歌山へ向かう途中に立ち寄ってみたいと思います。

寂れながらも椿の花は咲いていました

この「巨勢の春野」を実感してみるため、この日は『巨勢寺跡』(または巨勢寺塔跡)へ行ってみました。

巨勢寺は、子院・阿吽寺(あうんじ)の縁起によれば、聖徳太子の創建と伝えられていますが、その草創についての事実は未だに明らかにされていません。「日本書紀」には、六八六年に初めてこの巨勢寺の名が見られ、当時の寺院としてはかなる大規模であったと思われます。

その後、平安時代に奈良興福寺の末寺となり、一三〇八年にはそれまで所有していた財産を春日大社に寄進していることから、この頃すでに荒廃の一途をたどっていたことがうかがえます。

巨勢寺の子院には阿吽寺と勝福寺があり、勝福寺は江戸時代に正福寺と改められ、共に巨勢寺の礎石や古仏像などを今に伝えています。

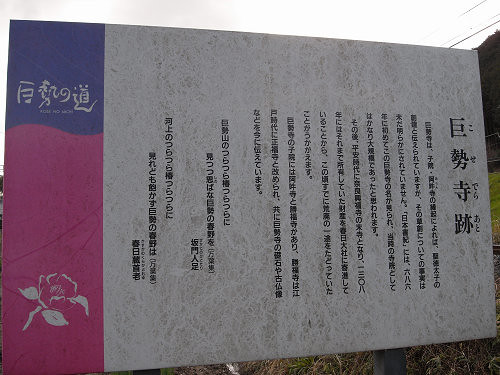

巨勢寺跡の案内より

聖徳太子の創建と伝わり、御所市古瀬付近を本拠とした古代豪族・巨勢氏の氏寺だった古刹ですが、今では線路に挟まれた狭い土地に、小さなお堂と心礎石が残るのみ。かなりうら寂しい雰囲気になっています。きれいな椿が咲いていて、ちゃんと「巨勢の春野」の気分は味わえました。

巨勢寺については、近くに残る子院・阿吽寺と正福寺に資料が遺されているそうです。また、阿吽寺には万葉歌碑が建ち、椿も見事とのことですので、いつか伺ってみたいと思います。

御所市古瀬にある『巨勢寺塔跡』。入り口はかなり荒れ果てていて、短い距離ですが狭い獣道を歩きます。駐車場などはなく、かろうじて路肩に一台分くらいのスペースがある程度です

「巨勢の道」という道しるべが建っていました。巨勢路をハイキングコースとして巡る、なかなか渋いコースです。興味が有る方はぜひ!(サイト: 巨勢の道めぐり)

すぐにこの様子が目に入ります。中央に見えるのは、巨勢寺塔跡に建つ「大日堂」で、それ以外はガランとしています

巨勢寺塔跡の前。満開とは言えませんでしたが、ちゃんと椿の花が咲いていました!

巨勢寺跡の説明。聖徳太子の創建と伝わる古刹で、日本書紀にも686年にもすでにその名前が見られるのだそうです

椿の花咲く巨勢寺跡。「史跡巨勢寺塔跡」の碑が建っています。少しだけ「巨勢の春野」の気分が味わえました

大日堂と石碑。恐らく大日如来さまが祀られていると思いますが、お厨子の中に入っていらっしゃって、そのお姿は拝見できませんでした

以前は塔の心礎だった石があります。これだけポツリと取り残されたかのようですね

この塔心礎は、Wikipediaには、「約1.3メートルの大きさで、直径88センチメートル、深さ12センチメートルの円柱の穴があり、さらに中央部には直径13センチメートル、深さ6センチメートルの舎利納孔が穿ってある。舎利納孔の周りには三重の溝が切ってあり、これらの溝を結ぶ排水溝が西方向へ掘られている。」とありました。散った椿の花びらが風情がありますね

ちょっと引いてみると、この看板の後ろは小さな畑、そして両脇には電車が走っています(向かって左側がJR和歌山線、右側が近鉄吉野線)。残念ながら、とても心落ち着くような雰囲気ではありません!

巨勢寺跡で見られたつらつら椿など

より大きな地図で 巨勢寺塔跡 を表示

■巨勢寺跡(または巨勢寺塔跡)

HP: 参考サイト(Wikipedia)

住所: 奈良県御所市古瀬361

拝観料: 無料

駐車場: なし(路肩に一台分くらいのスペースあり)

アクセス: JR・近鉄「吉野口駅」から徒歩約10分

※掲載している住所は、子院にあたる「阿吽寺」のもの。巨勢寺跡からは程近く、椿の名所として知られています。