平城遷都1300年祭『遺構展示館』

『平城遷都1300年祭』の初日レポート。無料で入場できる『遺構展示館』の模様です。朱雀門からは遠く離れた位置にありますが、「平城宮跡の地面の下にはこんなものが埋まっているんだ!」と実感するには最適の施設でしょう。

目立たない施設ですが見どころ十分

平城旧跡会場の北東の端にひっそりと建つ『遺構展示館』。平城京の歴史や、これまでの発掘作業の経過などを見せてくれる施設で、実際に発掘された遺構がそのままの形で残されているのが見どころです。

平城宮跡は、1924年から発掘が始まり、1959年以降は奈良国立文化財研究所が発掘を行っています。それだけ続けていても、まだ全ての発掘調査が終わっていないというのですから、いかに平城京が大きかったかというのがよく分かりますね。

やや地味な印象の施設ですが、無料で入場できますので、ぜひ立ち寄っておきましょう。

平城宮跡会場の北東の端に位置する『遺構展示館』。建物もそれほど目立ちませんが、平城宮跡が発掘された状態をそのまま保存してある、なかなか面白い施設です。内部は北棟・中央棟・南棟の3つで構成されています

入口部分には、「平城宮跡保存協力会」によるショップがあります。関連書籍の販売などがメインですが、他には販売されていなかったカップ式のホットドリンクがあったり、お子さんも遊べるようなちょっとした遊具が販売されていたりしますので、ちょっと便利ですね

奈良時代の遺構がそのまま残っています

遺構展示館は、北棟・中央棟・南棟の3つに分かれていますが、北と南それぞれに2つの遺構が見られます。いずれも奈良時代の建物跡が見られますが、思った以上に複雑で、様々な技術が使われていたことが分かります。

また、こんな遺構が平城宮跡の敷地のいたるところに見つかっていて、ほとんどがそのまま埋め戻されているのです。地面の下の数メートルの場所にこんな古い時代の遺構が埋まっている場所など他にはなかなかありませんので、そんなことを考えながら平城宮跡を歩いてみるとより楽しくなるでしょう。

遺構展示館に入ってすぐの北棟は、大きな復元模型がいくつも並ぶエリアです。平城遷都1300年祭に合わせてリニューアルしたため、以前よりも少し数が減ったような印象でしたが、スッキリと見やすくなっています

壁面には、平城宮跡の地質を説明したこんな展示も。マニアックで面白いですね!

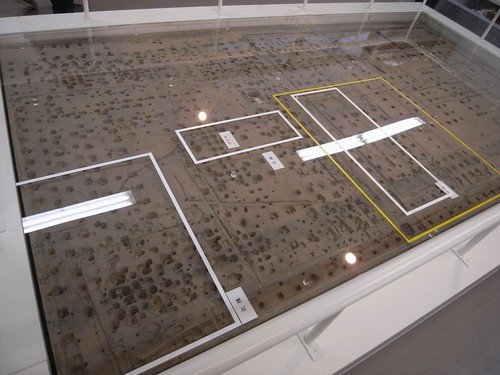

遺構展示館の最大の見物は、発掘された遺構をそのまま展示してあるところでしょう。ここは奈良時代に4回も建て替えられており、どのような建物が建っていたのか、すぐには判別できないほど複雑になっています

別角度から見たところ。遺跡の地面スレスレのところまで降りられるようになっているのが楽しいですね。周囲もグルリと歩けます

中央棟にあった展示。遺構展示館の周辺から発掘された遺構を示していますが、とにかく穴ぼこだらけです!様々な建物が立ち並び、何度も建て替えられたであろうことが伝わってきます。広い平城宮跡の地面の下には、こんな遺構が眠っているのですから、ちょっとした感動がありますね

中央棟には、丸型と四角形の巨大な井戸の展示も。平城宮跡からはこんなものも発掘されています

南棟には、北棟とはまた違った印象の遺構が展示されています。水路のように見えますが、これも建物跡。「せん」という古代のレンガが使われているのが特徴なのだとか。当時の最先端素材だったんでしょうね

平城宮跡には、調査が終わって埋め戻されたところも多いですし、まだ発掘調査が済んでいない場所も沢山残されています。足元にこんなものが眠っていると思いながら平城宮跡を歩くと、また違った印象を受けるかもしれません

近くで本物の発掘現場も見られます

遺構展示館から南側には、本物の発掘現場がありました。他府県の方はなかなかこんな現場を見る機会は少ないと思いますので、特に面白いものではありませんが、本物の発掘現場の様子をぜひ見ておいてください。話のタネくらいにはなると思います!

遺構展示館を出てそのまま南へ向かうと、こんな本物の、現在進行形の発掘現場が見られます!実物を見たことがない方も多いと思いますので、ちょっと注目してみてください

別の発掘現場もあります。これは「平城第466次調査 - 平城宮跡東方官衛地区の調査」の現場とのことでした。466次なんて気が遠くなるような回数ですね!

■関連情報

平城遷都1300年祭ホームページ

平城遷都1300年祭/交通案内

平城遷都1300年祭/施設の利用状況

平城遷都1300年祭/遺構展示館

奈良文化財研究所(遺構展示館)