円窓亭に浮見堂。春の「浅茅ヶ原園地」散策@奈良公園

奈良公園の南側エリア「浅茅ヶ原園地」を歩いてきました。残念ながら「片岡梅林」の梅はもう終わっていましたが、丸い窓が開きっぱなしになったユニークな建築物『円窓亭』(国重文)、鷺池の浮見堂とこぶしの花、荒池の夕日などを観てまわりました。観光客の姿も少なく、のんびりと散策するにはちょうどいいですね。

丸い窓が開きっ放しの『円窓亭(丸窓亭)』

奈良公園内を東西に伸びる「春日大社参道」。その南側エリア(奈良国立博物館の真南くらい)を「浅茅ヶ原(あさじがはら)園地」と呼びます。

鷺池に浮かぶ『浮見堂(うきみどう)』など、見どころはいくつかあります。しかし、普段はのんびりと鹿たちが草を食んでいるのどかな場所で、真夏の「なら燈花会」の時期でもなければ、それほど観光客の姿も多くありません。

鷺池を見下ろす高台に、ぽつりと建っているのが、国の重要文化財に指定されている『円窓亭(まるまどてい)』(または丸窓亭)です。鎌倉時代の建物で、もともとは春日大社の「経蔵」だったもので、明治時代にここに移築されました、

周囲を柵で囲まれているため、建物には近づけませんが、とてもユニークで面白いものですので、ぜひ注目してみてください。

奈良公園の浅茅ヶ原園地に建つ『円窓亭』(丸窓亭)。高床式・宝形造・茅葺屋根。もともとは経典を収納した「経蔵」でしたが、壁板はあるものの吹きさらしになっています。北側の一面だけ四角く出入口が開けられていますが、東西南の3面は、それぞれ3つの丸い窓がぽっかりと開いており、とても奇妙に見えますね

北側の面。ここが入口で、両脇に四角い窓が開けられています。建物の周りは、毒があるため鹿が食べない「馬酔木(あしび、あせび)」の花が植わっており、春先に小さな白い花をつけます

西側からの眺め。丸窓がぽっかりと開きっぱなしです。失礼な言い方ですが、「格式の高いあばらや」といったアンバランスな印象ですね。実際に経蔵として使っていた時は、内側から板戸か障子戸がはめられていたのでしょう

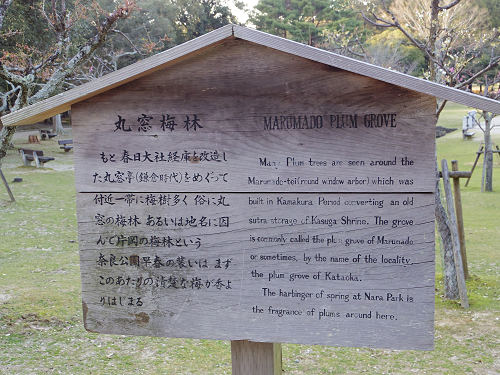

「丸窓梅林」の説明書き。「もと春日大社経庫を改造した丸窓亭(鎌倉時代)をめぐって付近一帯に梅樹多く、俗に丸窓梅林、あるいは地名に因んで片岡の梅林という。奈良公園の早春の装いは、まずこのあたりの清楚な梅が香よりはじまる」

円窓亭のすぐ近くに広がる「片岡梅林(丸窓梅林)」。現在、240本ほどの梅の木が植えられています。梅の見頃は3月中旬ごろから。残念ながらこの日はもうほとんどの花が落ちていました

残っていた梅の花と白昼の月。ちなみに、奈良公園で梅や桜の花びらが散ると、鹿たちが美味しそうに食べてしまいます

春の鷺池周辺。こぶしと木蓮が咲いていました

鷺池(さぎいけ)の畔に咲いた「辛夷(こぶし)」の花。樹下には鹿、池には「浮見堂」が建っています

真っ青な空とひこうき雲

満開の木蓮(もくれん)の花。大きくて遠目からでも目立ちます

木蓮を見上げたところ

こぶしの花を見上げたところ。こぶしは「モクレン科モクレン属」の植物で、木蓮より花が小さめですがよく似ています。遠目には同じに見えるほどです

奈良ホテルの近く、荒池の夕景

鷺池のすぐ西側は、ひっそりとしたスペースがあって、ここも鹿たちがのんびりと過ごしています。その先には荒池があり、その畔に建つのが「奈良ホテル」です

夕暮れの荒池と興福寺五重塔

荒池越しの奈良ホテル

<余談>ムクロジの内部で成長する竹!

ちょっとした余談になりますが、奈良国立博物館のすぐ南側に、ちょっと変わった「ムクロジ」の樹があります。樹高15.5m、幹周4.58m。堂々とした大木ですが、木の途中から様子が変わっています

このムクロジの内部が空洞になっていて、ちょうどそこに竹が成長しています!途中からまったく別の木になっているような印象ですね。自然ってすごいですね!

■参考にさせていただきました