奈良を愛した写真家の書斎も見られる『入江泰吉旧居』@奈良市水門町

昭和の奈良を撮り続けた写真家・入江泰吉さんが、戦後から亡くなるまで暮らしていた住居が『入江泰吉旧居』として一般公開されました。写真作品などは展示してありませんが、入江さんが実際に使用していたソファがあったり、蔵書がずらりと並ぶ書棚が見られたり、作業に没頭した書斎が見られたりと、ファンにはたまりません!水門町の落ち着いた環境も素晴らしく、いろんな季節に訪ねてみたくなりました。

静かな水門町にある素敵な建物です

昭和の奈良の風景を撮り続けた写真家・入江泰吉(いりえたいきち)さん。奈良の仏像や風景、行事などを撮り続けた方で、作品が奈良市に寄贈されたことから、1992年、奈良市高畑町には『入江泰吉記念奈良市写真美術館』(紹介記事)がオープンしています。

そして2015年3月、新たに入江泰吉さんが戦後から亡くなるまで暮らしていた住居が『入江泰吉旧居』(Facebook)として一般公開されています。

こちらは、2000年、入江さんの奥さま・ミツエさんが自宅建物を奈良市に寄贈したもので、ずっと活用方法を検討していましたが、ようやく一般公開にこぎつけました。

2015年3月にオープンした『入江泰吉旧居』の門。奈良県庁の東側に広がる奈良市水門町(すいもんちょう)は、東大寺の旧境内にあたり、奈良県知事公舎などの古い建物が立ち並びます。奈良を代表する庭園「吉城園」や「依水園」、また東大寺・戒壇院とも近い、風情ある落ち着いた一角になります

門をくぐって左手に入館受付があります。もともとが寺院の建物だったそうで、一般的な住居のように土間から入るのではなく、にじり上がりになっています。車も少なく、奈良市の中心部とは思えないほどの静けさ。さすが素晴らしい場所にお住まいだったんですね

多くの文化人が訪れた客間

『入江泰吉旧居』には、増築した部分も含めて8部屋、そして離れには暗室があります。

入江さんがご健在だったころ、この家は、第206世東大寺別当・上司海雲、文豪・志賀直哉、画家・杉本健吉、随筆家・白洲正子、作家・司馬遼太郎や彼の「街道をゆく」の挿絵を手がけた須田剋太など、多くの文化人たちが集った場所でもあります。

何気なくかざられた絵なども、それぞれに楽しいエピソードが隠されていますので、興味がある者にとっては楽しくて仕方ありません。スタッフの方に解説していただけますので、ぜひお願いしてみてください。

これは入館してすぐの客間部分。ここで来客を出迎え、編集者さんたちと打ち合わせしたとか。床の間にはゆかりの品が並べられていますが、それぞれに興味深いエピソードがあります

客間はソファが置かれた奥の部屋へと続いています。ソファも入江さんがご使用だったもので、ここに来客者の方々も座っていたそうです

ちなみに、欄間にかかっている白虎は、薬師寺のご本尊の「薬師如来台座」(国宝)から拓本をとったという由緒正しきもの。展示してあるさまざまなものから歴史と文化が感じられます

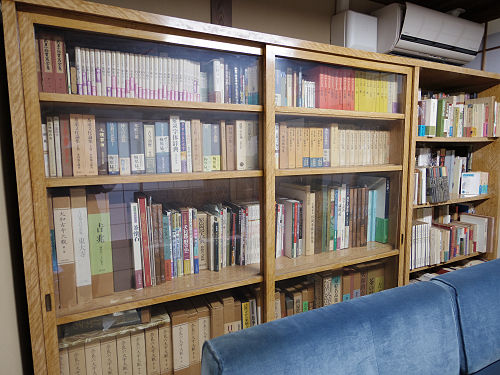

ソファの背後には、入江さんのご著書などがずらりと並ぶ本棚が。自著や出版社から贈られた本が並んでいるそうです。百科事典のようなものからお料理本まで、本好きとしては見ているだけで飽きません!

入江泰吉旧居のすぐ裏手は段差があり、裏手を流れる吉城川の流れを見下ろすことができます。真夏だったので、窓は閉めきってエアコンが効いていましたが、春や秋にここを開け放ったらさぞ気持ちいいでしょう(秋は見事な紅葉が見られるとか)。奈良市内で水量のある川が住居と近接している場所は珍しいです。安全のための、鹿よけのフェンスが張り巡らせてあるのが無粋ですが、素晴らしい環境でした

建物の南側と西側には、こうした廊下が巡らせてあります。日々、季節の移り変わりを感じていらっしゃったのでしょう

日本家屋らしい光と影が美しい建物

客間の奥は、ちょっと変わった作りの茶室が。床の間部分の棚(地袋)が90度横を向いていたりします

茶室の天井部分。エアコンが目立ってしまいますが、天井の造りなども凝ってます

その奥にある、入江さんの奥さまのお部屋だったお部屋

あとから増築した部分。フローリングの和洋折衷になっています。障子から差し込む光がいいですね

飾ってあった入江泰吉さんのお写真。ダンディー!

入江泰吉旧居の一般公開にあたって大規模な改修工事を行った際、増築した部分でかなり歪みが出ていたとか。三角形の材を入れてそれを調整したあとが見えます

離れにある暗室。今でもちゃんと使えるそうです

入江さんの書斎とアトリエ。感動します!

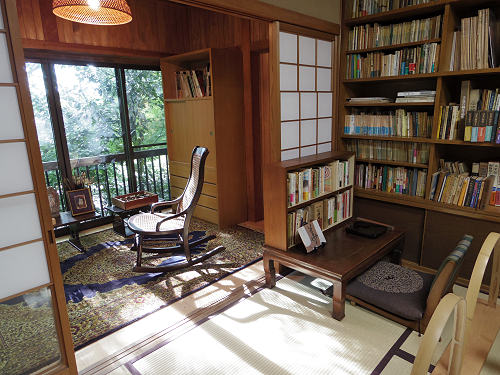

自宅の一番奥(北西側)は入江さんの書斎です。普段は常にこの部屋で作業に没頭していたとか。壁一面に本棚があり、自分が読んだり使用したりする本を並べていました。手前の座卓で写真の構想を練ったり、執筆活動をしたり。窓際のアトリエ部分で仏像を彫ったり絵を描いたりしていたそうです

入江さんが愛用していた座卓。小さな文机と本が並ぶだけですが、いまでも巨匠の気配が感じられるようでいいですね。入江さんは写真を撮影する際には、いきなり現場へ行って撮るのではなく、まず書斎で綿密に計画を練ってから現場へ出かけたそうです。きっとここで地図を広げたり、文献にあたったりしたのでしょう!

奥のアトリエ(立ち入りは不可)。ここは写真以外の作業を行うスペースで、絵を描いたり、趣味で仏像を彫ったりしていたそうです。机の上には筆が何本も並んでいました。木製のロッキングチェアが味があっていいですね

ガイドの方の解説を聞くとより楽しめます

『入江泰吉旧居』は、入江さんの写真作品が展示してあるわけではありませんので、予備知識のない方には、楽しみ方がちょっと分かりづらいかもしれません。

しかし、入江さんのファンである私のようなものにとっては、貴重なエピソードの宝庫です。建築を眺めているだけで楽しいのですが、巨匠が使用したそのままのソファに座れたり、書斎や本棚がほぼそのままの状態で見られたりするのですからすごいですね。ガイド役の方のお話を伺うとより深く楽しめますので、ぜひお願いしてみてください。

また、事前に少し予習しておきたいという方は、『入江泰吉の奈良 (とんぼの本)』(紹介記事)、『入江泰吉のすべて―大和路と魅惑の仏像 (別冊太陽)』(紹介記事)などがお勧めです。奈良の図書館などにお置いてあると思いますので、ぜひ!

東大寺・戒壇院もすぐ近くです

『入江泰吉旧居』は、東大寺・戒壇院のすぐ南側になります。この辺りは古くて立派な日本家屋が並んでいますので、ぶらりと散歩してみてください

戒壇院の門の屋根には、四つ足で身構える獅子が。可愛いです!

■入江泰吉旧居

HP: http://kyukyo.irietaikichi.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/irietaikichikyukyo

住所: 奈良県奈良市水門町49番地の2

電話: 0742-27-1689

定休日: 毎週月曜 (祝日の場合は開館、翌日休館)

営業時間: 9:30 - 17:00

入館料: 大人200円、高校生以下 無料

駐車場: なし(近隣に有料Pあり)

アクセス: JR・近鉄奈良駅より奈良交通バス「県庁東」または「押上町」から徒歩約5分

■参考にさせていただきました

3月1日オープン、水門町の「入江泰吉旧居」へ行ってみました。 - Togetterまとめ

■関連する記事