万葉集にも詠まれた神聖で小さな丘『雷丘』@明日香村

折りたたみ自転車で飛鳥ポタリングしてきた際に、明日香村の雷交差点近くにある『雷丘(いかずちのおか)』に立ち寄ってきました。万葉集に残された柿本人麻呂の歌で有名な丘ですが、驚くほど目立たない、そして驚くほど小さな聖なる丘です。

周囲に小墾田宮・大官大寺などがありました

明日香村の「雷」交差点のすぐ脇にある小さな丘が、万葉集にも詠まれた『雷丘(いかずちのおか)』です。前に看板が立っているだけですから、興味のない方は気づかずに素通りしているでしょう。

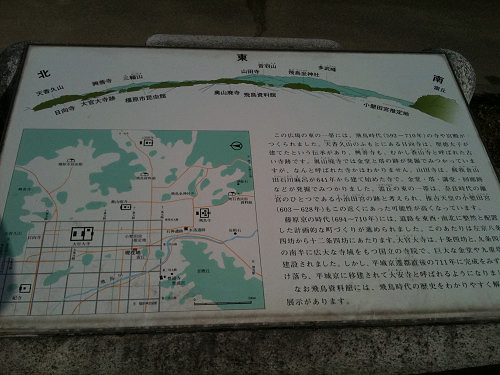

雷交差点の少し北側に、万葉歌碑とこの辺りの遺跡などを解説した案内図があります。今は田んぼしかないのどかな田舎の風景ですが、

この付近には推古天皇の宮「小墾田宮(おわりだノみや)」があり、大官大寺や奥山寺、山田寺といった大寺院が立ち並ぶ、飛鳥時代の日本の中心部だったことが分かります。明日香村は本当に奥深いところですね。

甘樫の丘や飛鳥寺の北側にある、明日香村の「雷」交差点。そのすぐ前にある小さな丘が、万葉集でも詠まれた「雷丘(いかづちのおか)」です。前に看板が一つ立っているだけなので、気づかずに通り過ぎている方も多いでしょう

雷交差点の少し北側にある万葉歌碑。歌はもちろん「大君は 神にしませば 天雲の…」です

ここから東側を見渡すと、今は何も無いところですが、推古天皇の「小墾田宮(おわりだノみや)」があったこともあり、大官大寺や奥山寺、山田寺などの大寺院が立ち並んでいました

現在はこんな感じ。ここに古の都があったかと思うと、感慨深いですね。蘇我氏の邸宅があったとされる甘樫の丘はここからほど近く、当時の一等地だったことが実感できます

有名な柿本人麻呂の歌。解説の部分には、「人麻呂が『天皇。雷丘に出でます時』に作ったと題する歌で、天皇とは一般に天武天皇のこととされている。『日本書紀』や『日本霊異記』に、雷神の降臨する説話を伝える聖なる丘であったことが記されており雷丘の名もこれに由来しているらしい。」とありました

天皇を称える柿本人麻呂の歌が有名です

雷(いかづち)の上に 廬(いほ)りせるかも

雷丘は、万葉集の第三巻の冒頭を飾る、柿本人麻呂のこの歌が有名です。天皇を称える歌ですが、天雲を支配する雷神のさらに上に・・・というには、やや雷丘が小さすぎるような印象があります。頂上部分に祠などが祀られているのかと思っていたのですが、それも見当たりませんでした。

また、この「天皇」は、天武天皇や持統天皇、または文武天皇を指すという説もあるそうです。力強いイメージの天武天皇、女帝の持統天皇、ややひ弱な軽皇子のイメージの文武天皇など、それぞれ当てはめてみると面白いですね。

また、この歌の注には、『或本(あるほん)には「忍壁皇子(おさかべのみこ)に奉つる」といふ』とあり、以下の歌が掲載れています。

雷山(いかづちやま)に、宮敷(みやし)きいます

頂上にも特に何もありませんが・・・

そんな雷丘ですが、小さな丘ですから息も切らさずに登り終えますし、登ってみても何があるというワケではありません。木を支える添え木らしきものが並んでいるだけで、決して楽しいところではありませんでした。

しかし、万葉人の気分や、この辺りが賑やかだった頃のことを想像したりすると、空気もピリッと神聖なものに感じられてきます。飛鳥時代の気分に浸りたい方は、サイクリング途中にでも立ち寄ってみてください。

季節のよい時に遠目から見れば、葉が生い茂ってもう少し重々しく見えるのですが、ここまで近づくとただの丘です。雪が残っている姿は珍しいかもしれません

雷丘の頂上部分。ここに木を植える準備でしょうか?ちょっと異様な光景に見えてしまいました

雷丘の頂上は、それほど眺望もよくありません。これは東側(奥山方面)を眺めたところ。北には天香久山が、南には甘樫の丘があるのに、ほとんど見えませんでした

西側の眺め。古代の大寺・豊浦寺跡や、推古天皇の宮跡「小墾田宮跡」などがこの方角にあります

雷丘は今は何も無いところですが、こんな日差しすら神々しく感じられる場所です。明日香村サイクリングの際に立ち寄ってみてください。車は停める場所がありませんので、近くの水落遺跡から歩くといいでしょう

より大きな地図で 雷丘(いかずちのおか) を表示

■雷丘

住所: 奈良県高市郡明日香村「雷」交差点付近

駐車場: なし

※実際に行ったのは「2011年2月13日」でした

※画像は全てiPhoneで撮影しましたので、やや暗めに写っています