日本人だけが知らない「ニッポン」の観光地

廃墟・桜・運河・鉄道・美術館、外国人が見た日本の意外な魅力とは。示唆に富んだ良書!

2020年の東京オリンピックに向けて、「インバウンド」(海外からの観光客を誘致すること)についての本などが相次いで出版されていますが、本書のそんな一冊。日経ビジネスオンラインの連載をまとめたもので、「日本人だけが知らない」などと、ちょっとあおり気味の書名ですが、とても示唆に富んだ内容でした。

説明文(一部抜粋):「本書は、外国人旅行者が見た日本の魅力、日本人が気づいていない観光資源について、地域再生を本業としている著者が分析し、まとめたものです。日本人には当たり前で何気なく思える風景や地域資源でも、外国人観光客のフィルターを通して見れば極めてクールで、極めて日本的だと感じるものはいくらでもあります。身近であるがゆえに見落としている外国人旅行者獲得の糸口。その答えを、ぜひ本書にてご確認ください。」

2003年に「ビジット・ジャパン・キャンペーン」が始まった際には、訪日外客数は521万人でした。リーマンショックや大震災などで足踏みはあったものの、2013年に1000万人を突破、2000万人をも目指しているとか。日本全体が人口減少に転じる日も遠くありませんから、こうした活動は重要でしょう。

今以上の拡大を目指した場合、これまで通りの戦略では足りず、より海外へピンポイントで魅力をアピールする必要があります。

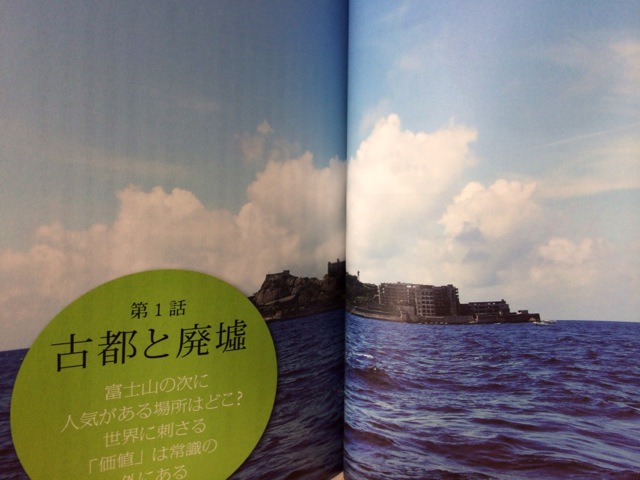

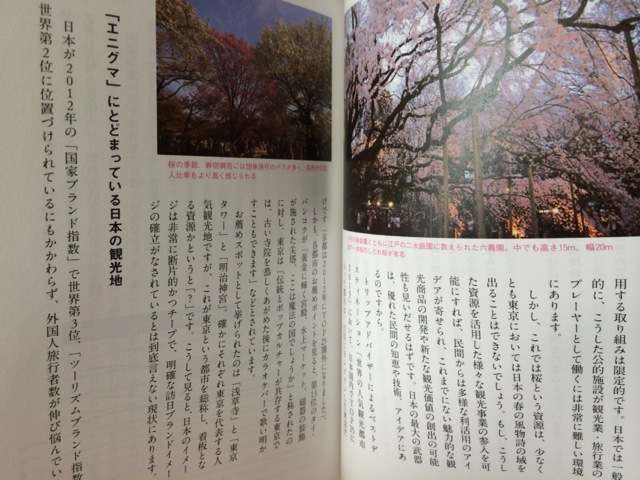

本書で取り上げられるテーマは、一般的には観光資源とは考えられていないものがほとんどです。「古都と廃墟、桜、川・運河、宿、ローカル鉄道、美術館、食べ歩き、都市観光、名城・古城、街道、バス」どれも、わざわざ海外の方がそれを喜んでくれるとは思っておらず、外へ発信する価値がないと思われていたコンテンツばかりです。

本書では、長崎・軍艦島、東京・隅田川、和歌山・貴志駅(たま駅長)、青森・十和田市現代美術館など、海外からの観光客誘致に積極的に取り組み、成功を収めている例を多数紹介しています。

大阪・黒門市場が、海外の方から「食べ歩きが楽しい通り」として人気になった事例も取り上げられていますが、その際にどのような点を改善し、商店街全体で意思統一を図ってきたかなども、簡単に紹介されています。

本書で触れられていましたが、京都のような「物見遊山型観光」のエリアは、リピーターが発生しづらく、大阪のような「能動体験型観光」のエリアは、何度も訪れるファンが発生するのだとか。

残念ながら、本書には「奈良」という地名は登場しません。京都の規模をさらに小さくした土地、外からはそんなイメージで観られている奈良が、これからどうやって外向きにアピールしていくのか、そのヒントが見つかると思います。観光に携わる多くの方に読んで欲しい内容でした。