女流歌人・額田王の終焉の地?『粟原寺跡』@桜井市

桜井市にある国史跡『粟原寺跡』へ行ってきました。8世紀前半に建立されたお寺で、今は礎石しか残っていないのですが、ここは万葉女流歌人・額田王が人生の最後を過ごした土地という伝承が残る場所なのです。

粟原寺跡には、塔と金堂の礎石、役行者像など

桜井市粟原の集落にある『国史跡 粟原寺跡』(Wikipedia)。小さな集落の細い道を上がっていった先にある天満神社の裏手にひっそりとあります。塔と金堂の礎石が残るのみですから、興味がない方には寂しい場所にしか見えないでしょう。

「粟原寺」は、8世紀前半に建立され、いつしか廃絶してしまった寺ですが、談山神社に遺された「三重塔伏鉢(国宝)」の銘文に、その建立の次第が明記されていたため、創建に関しては確かなことが判明しています。

粟原寺跡(国指定史跡)粟原集落南端の天満神社内及び、隣接地に、塔跡、金堂跡が残り、標高260m前後に位置する。この粟原寺建立のいきさつを刻んだ三重塔の伏鉢は、談山神社蔵(国宝)として残っている。その銘文によると、中臣大島が草壁皇子のために発願し、比売朝臣額田が持統天皇八年(694)から造営を始め、和銅八年(715)の完成したことがわかる。

なお、「粟原」の読み方は、「おうばら」「おおばら」とあるようです。文化庁への史跡登録は「おおばらでらあと」のようですが、オフィシャルなページでも「おうばら」としているところもあり、どちらが正しいのかは分かりません。

桜井市粟原の集落にある『国史跡 粟原寺跡』。166号線から、道しるべに従って細い道をグングン上がっていくと、天満神社の建物が見えます。その敷地の裏側にひっそりと佇んでいます

粟原寺跡には、塔跡と金堂跡の礎石が残されています。奈良にあった目に付くような大きな石は、大和郡山城の石垣用に徴用されたという話も聞きますが、それほど広くない敷地に、かなりの数の礎石がそのまま残されていました

後から建てられたと思われる役行者像。前鬼・後鬼を連れていないタイプです。何故ここに役行者像が祀られたのでしょうか?

一段低くなった、やや小さなスペースには、立派な礎石が並んでいました

「比賣朝臣額田」=「額田王」なのかも?

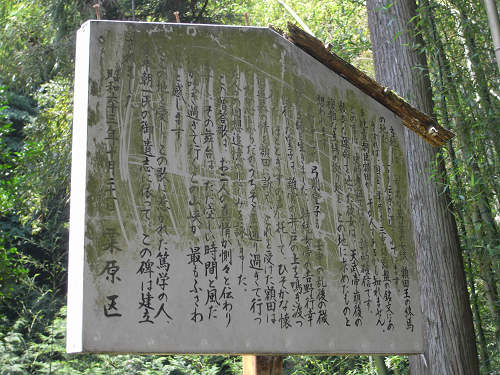

そんなひっそりとした寺跡が今なお注目されているのは、ここが有名な万葉女流歌人・額田王(ぬかたのおおきみ)(Wikipedia)の終焉の地だったのではないか、という伝承のためです。粟原区の方たちが立てた説明看板には、このようにありました。

当地には、「有名な萬葉の女流・額田王の終焉の地だ」と言う伝承が遺されています。

さすれば、国宝・粟原寺 三重塔露盤の銘文にある比賣朝臣額田が、その人であるかも知れません。この事は、史的考証ではなく詩的確信です。数奇な運命を辿った彼女は、天武帝崩後の複雑な立場の拠り処を、この地に求めたものと想われます。

粟原寺跡の説明看板より抜粋

この銘文に出てくる「比賣朝臣額田」が額田王本人かどうか、全く確証がありません。それどころか、彼女の人生は万葉集に収められた歌から推し量るしかなく、ほとんど謎だらけですから、このような説も想像が膨らんでいいですね。

粟原寺跡に隣接した場所に、十三重石塔と説明書き、万葉歌碑が立っています

上に引用した「比賣朝臣額田」=「額田王」説を説明した看板。昭和63年に粟原地区の方の手によって立てられたものだそうです

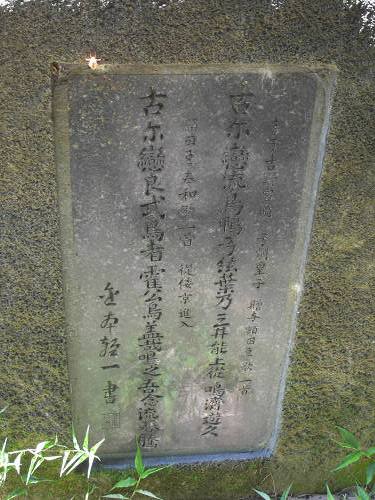

万葉歌碑は弓削皇子と交わした贈答歌

粟原寺跡に立てられた万葉歌碑。持統天皇の吉野行幸の際に、弓削皇子と交わした贈答歌が刻まれています

最初の歌は、「吉野の宮に幸す時に、弓削皇子の額田王に贈る歌一首」とあり、大海人皇子(天智天皇)の子息である弓削皇子が、若い頃に大海人の寵愛を受け、その死後、沈みがちになっている額田王に贈った歌です。そして、それに応えた額田王の歌が続きます。

御井(みゐ)の上より 鳴き渡り行く

けだしや鳴きし 我が思(も)へるごと

大海人を偲ぶための吉野行幸とはいえ、今なら義母と息子にあたる関係の二人が、こんな情緒的な歌を贈り合っているのはすごいですね。なお、この時は、弓削皇子は20歳ほど、額田王は60歳ほどというのですから、ますます驚きますね!

ひっそりとした粟原寺跡ですが、万葉集がお好きな方であれば、色んな想像が膨らむ場所ですから、ぜひ一度訪れてみてください。

■国史跡 粟原寺跡(おおばらでらあと)

HP: 参考サイト(Wikipedia)

住所: 奈良県桜井市粟原2012

電話: 0744-42-9111(桜井市観光協会)

拝観時間: 見学自由

駐車場: なし

アクセス: 近鉄大阪線「桜井駅」から菟田町行きバス、「粟原」バス停下、徒歩10分

■参考にさせていただきました!

額田王 - Wikipedia

粟原寺跡

粟原寺跡 - ☆とこおとめオフィシャルホームページ

栗原寺跡、額田王、弓削皇子、宮滝