大和三山に登ろう!<その1>『天香久山』@橿原市

藤原宮跡を囲むように立つ「大和三山」を自転車で巡り、全ての山を登頂してきました。まず手始めは、大和三山の中でも最も神聖な山とされた『天香久山』(または香久山、香具山)です。わずか152mの小さな山なので、あっという間に登頂できました。

神聖な山「天香久山」は簡単に登れます

奈良県橿原市に広がる「藤原宮跡」の三方を囲む山が、万葉歌にも詠まれ、国の名勝にも指定された「大和三山(天香久山・畝傍山・耳成山)」です。古くから神聖な山として扱われてきましたが、今では全て山頂まで登ることができます。しかも、いずれも200mにも満たない小さな山ですから、あっという間に登頂できますので、ぜひチャレンジしてみてください。

天香久山の登山口は、214号線沿い「奈良文化財研究所都城発掘調査部」から少し北に当たる「香久山観光トイレ」の脇から始まります。

ここには2~3台分ほどの小さな駐車スペースもありますので、香久山登山だけならここに車を停めるといいでしょう。徒歩・自転車で大和三山を全て巡る場合は、藤原宮跡の無料駐車場が各所にありますので、そちらを利用してください。

大和三山の一つ『天香久山』(あまのかぐやま。または香具山・天香具山とも)。万葉歌にも詠まれた神聖な山ですが、手前のこんもりとした丘がそれに当たります。わずか152mの低山のため、誰にでも登れる手頃なハイキングコースですね

天香久山の登山口にある「香久山観光トイレ」。少ないながらも駐車場があり、散策途中に利用できる屋根のついた休憩スペースもあります。香久山登山はここからスタートします

香久山観光トイレの脇の道を進みます。上に見える大きな建物は天理教の施設。その裏手が登山口になっています

登山口には万葉歌碑が並んでいます

天香久山の登山口には、万葉歌碑や説明の看板などが並んでいます。

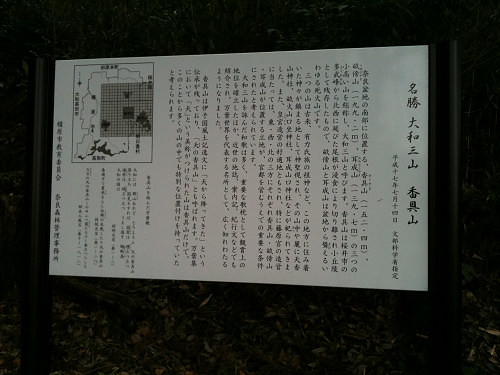

名勝 大和三山 香具山奈良盆地の南部に位置する、香具山(152.4m)、畝傍山(199.2m)、耳成山(139.7m)の三つの小高い山を総称し、大和三山と呼びます。香具山は桜井市の多武峰から北西に延びた尾根が侵食により切り離され小丘陵として残存したもので、畝傍山と耳成山は盆地から聳えるいわゆる死火山です。

三つの山は古来、有力氏族の祖神など、この地方に住み着いた神々が鎮まる地として神聖視され、その山中や麓に天香山神社、畝火山口神社、耳成山口神社などが祀られてきました。まあ、皇宮造営の好適地ともされ、特に藤原京の造営に当たっては、東・西・北の三方にそれぞれ香具山・畝傍山・耳成山が位置する立地が、宮都を営むうえでの重要な条件にされたと考えられています。

大和三山を詠んだ和歌は多く、重要な歌枕として鑑賞上の地位を確立したほか、近世の地誌、案内記、紀行文などでも紹介され、万葉世界を代表する名所として、広く知れわたるようになりました。

香具山は伊予風土記逸文に「天から降ってきた」という伝承が残っており、「天の香具山」とも呼ばれます。万葉集において「天」という美称がつけられた山は香具山だけで、このことから多くの山の中でも特別な位置付けを持っていたと考えられます。

天香久山の登山口。万葉歌碑や案内看板など、さすがに神聖な場所だっただけに、小さな山ながらもアイテムが多いですね

「名勝 大和三山 香具山」。香具山は伊予国風土記逸文に「天から降ってきた」と書かれており、万葉集でも「天」という美称が用いられるのは香具山のみでした。神聖視されてきた大和三山の中でも、とりわけ特別な存在と位置づけられていました

万葉歌「大和には 群山あれど とりよろふ…」

登山口に立つ万葉歌碑。大きなものは、舒明天皇が国見をした時に詠った「大和には 群山(むらやま)あれど とりよろふ…」の歌が、万葉仮名で刻まれています

この歌は、題詞に「高市の岡本の宮に天の下知らしめす天皇の代 天皇、香具山に登りて国を望たまふ時の御製歌」とあるように、舒明天皇が香具山に上って詠んだとされており、第1巻の2首目に収められています。

天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は

煙立ち立つ 海原は 鴎(かまめ)立ち立つ

うまし国ぞ 蜻蛉島(あきづしま) 大和の国は

「蜻蛉島」とは大和の枕詞で、解説本には「とんぼのような豊かさに対する賛美」とありました。不思議な言葉ですね。

この歌は、実際に舒明天皇が天香久山の山頂に立って詠んだわけではなく、理想的な国づくりが実現するようにとの願いを込めて詠んだものとされます。遥か千年以上も昔の天皇が大和の国を見下ろした(かもしれない)同じ場所に立てるのは感動的ですね。ぜひ高いところから国を見下ろす「国見(くにみ)」の気分を味わってみてください。

万葉歌「ひさかたの 天の香具山 この夕…」

裏手にひっそりと立っているのも万葉歌碑。こちらは、柿本人麻呂の「ひさかたの 天の香具山 この夕(ゆふへ) 霞(かすみ)たなびく 春立つらしも」という歌です

同じく天香久山の登山口に、やや小さめの万葉歌碑もあります。これは有名な歌人・柿本人麻呂が詠んだ春雑歌7首の一つです。

霞(かすみ)たなびく 春立つらしも

霞がたなびく神聖な天香久山。万葉人にはさぞ神秘的に見えたことでしょう。こんなところに春を感じていたんですね。

万葉歌「春過ぎて 夏来るらし 白栲の…」

また、ここに歌碑はありませんでしたが、百人一首にも収録された、有名なこの歌も忘れることはできません。ぜひこの歌を暗唱しながら登ってみてください。

衣干したり 天の香具山

山頂から畝傍山と藤原京の土地が見えます

天香久山の登山道はきれいに整備されていますし、わずか152.4mの低い丘のような山ですので、10分もかからずに山頂に到達できます。普通のスニーカーを履いていれば誰でも登れるレベルですし、お子さんでも十分楽しめると思います。

山頂からは、それほど見晴らしが拓けているわけではありませんが、正面に畝傍山が見え、かつては藤原京であった土地が見下ろせます。ここで竈の煙が立ち上るのが見えたら最高なんですが、実際には大きめの火を起こさない限り、そんな煙は見えないのかもしれませんね。

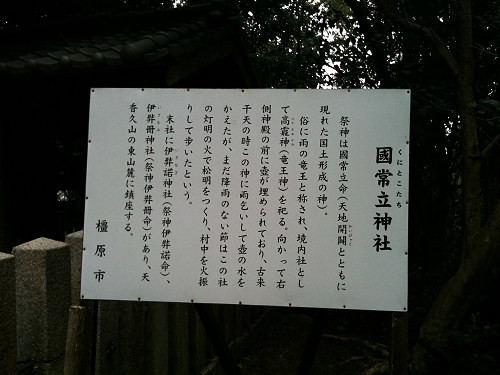

なお、現在は山頂に「国常立(くにとこたち)神社」が祀られていますが、古くは「天香山神社」があったのだそうです。この日は私はお参りできませんでしたが、現在は天香久山の北側に移転していますので、ぜひこちらにも立ち寄ってみてください。

天香久山の登山道。わずか152.4mの丘のようなものですから、山頂まで10分もかからずあっという間に到着します。ちゃんと整備されているので、お子さんでも簡単に登れるでしょう

天香久山の山頂部分の様子。「国常立神社」の小さなお社と、ベンチと案内看板などがあります

天香久山からの眺め。正面に見えるのが、同じく大和三山の畝傍山。その奥の山並みは葛城山系です。舒明天皇も、ここから大和の国を見下ろして、竈の煙が立つのを見たのかも。「うまし国ぞ 蜻蛉島(あきづしま) 大和の国は」そんな気分になれますよ!

香久山の山頂にある「国常立(くにとこたち)神社」。中にはブルーシートが見えていたりして、ちょっと残念でした

国常立神社の案内。「祭神は国常立命(天地開闢とともに現れた国土形成の神)。俗に雨の竜王と称され、境内社として高おお神(竜王神)を祀る。向かって右側神殿の前に壷が埋められており、古来干天の時この神に雨乞いして壷の水をかえたが、まだ降雨のない節はこの社の灯明の火で松明をつくり、村中を火振して歩いたという」

「向かって右側神殿の前に壷が埋められており」とのことですが、ちょうどその辺りにブルーシートが・・・。この壷が今どこにあるのかは分かりませんが、聖なる山として崇められた天香久山の山頂に座する神社だけに、篤い信仰を受けてきたのでしょう

より大きな地図で 大和三山 を表示

■参考にさせていただきました!

天香久山 - Wikipedia

大和三山 - Wikipedia

天香久山

※実際の日付は「2011年3月6日」でした

※画像は全てiPhoneで行っています。曇りだったこともあり、全て暗く写っていますがご容赦くだ

■関連エントリー